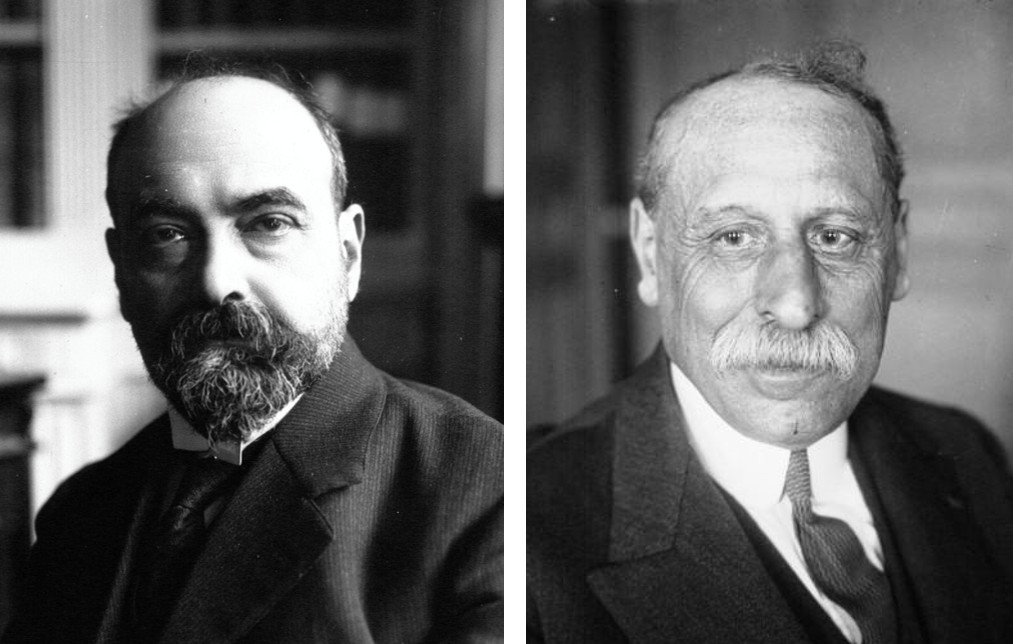

La villa Kérylos située à Beaulieu-sur-Mer dans le département des Alpes-Maritimes est construite sur le modèle des villas de la Grèce antique du IIe et du Ier siècle av. J.-C.. Conçue et réalisée entre 1902 et 1908 sur le modèle des maisons nobles de l’île de Délos, la villa Kérylos n’est pas une simple reproduction, mais une réinvention de la Grèce antique adaptée au début du XXe siècle. La villa a été construite par le talentueux architecte Emmanuel Pontremoli, membre de l’Académie des beaux-arts, pour l’helléniste parisien Théodore Reinach, érudit passionné par l’Antiquité grecque dont il connaissait parfaitement les diverses facettes.

Outre ses talents d’architecte, Pontremoli possédait une solide expérience d’archéologue, étayée par une grande capacité d’analyse et de réflexion sur la genèse des monuments qu’il avait reconstitués à partir des vestiges de Pergame ou de Didymes. Lorsqu’ils se rencontrèrent en 1900, Reinach venait d’acquérir un promontoire rocheux à l’extrémité de la baie des Fourmis, dont la ressemblance avec la Grèce lui inspira la surprenante commande d’une maison à l’image de celles mises au jour par les récentes fouilles de Délos. Leur connaissance approfondie de l’art et de la culture grecque antiques permit aux deux hommes de donner naissance à une demeure exceptionnelle.

Dans la mythologie grecque, Kérylos désigne l’Alcyon, oiseau mythique nichant au cœur de l’hiver, né de la transformation d’Alcyoné (Ἀλκυόνη), épouse de Céyx. Cette hirondelle de mer était réputée annoncer un heureux présage.

La description du bâtiment

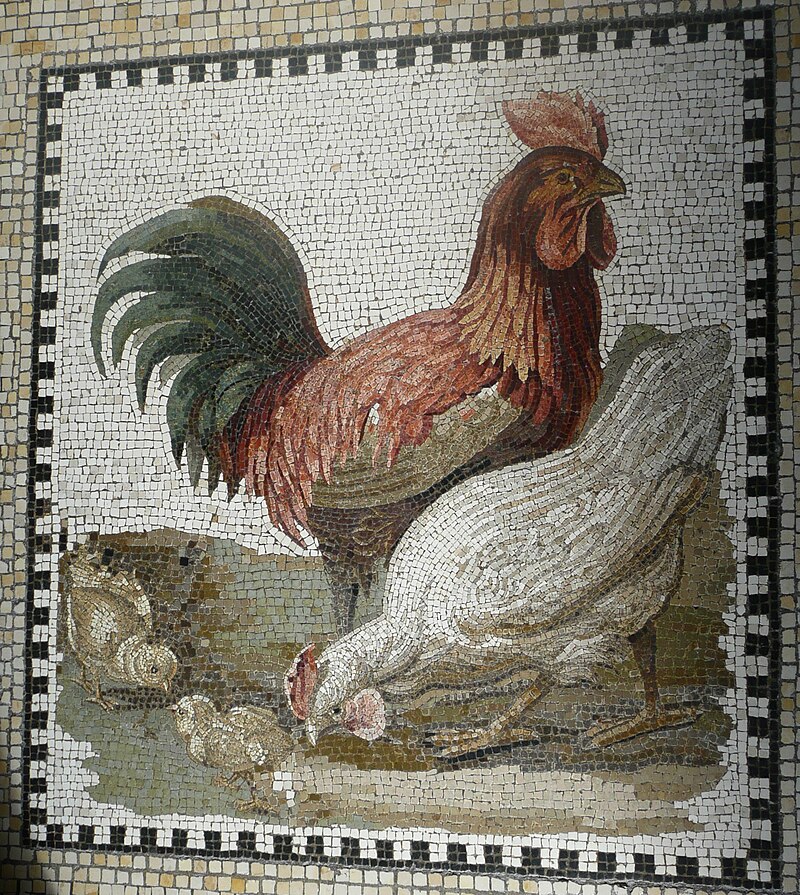

Dès l’entrée de la villa, appelée Thyroréion, (θυρωρεῖον, loge du portier), le visiteur est accueilli par la formule grecque « XAIPE » (« Réjouis-toi ») inscrite au sol, et le ton est donné par une mosaïque alexandrine datant du IIe siècle av. J.-C. et figurant un coq, une poule et ses poussins, symboles de la famille. Sur le côté, un serpent et un sphinx en bronze, génies protecteurs du foyer, complètent le tableau symbolique, alors qu’au fond du Proauléion (avant-cour), prolongeant le Thyroréion, une reproduction du Sophocle du Latran invite à la méditation.

La villa est composée d’un corps de bâtiment dissymétrique en U avec étage de soubassement et étage carré, dominé par une tour carrée dans l’angle sud-est et disposé autour d’un péristyle dorique de plan carré fermé du côté ouest par un mur. L’élégant péristyle est ceinturé par douze colonnes de marbre blanc de Carrare. Ce corps de bâtiment est prolongé du côté nord par une aile rectangulaire en rez-de-chaussée surélevé.

Les façades, nues et sans couronnement, sont soulignées au niveau du rez-de-chaussée surélevé par un bossage en table et par une grecque surmontée d’une corniche disposée aux deux tiers de la hauteur. A l’exception des galeries qui ont un toit en tuiles plates mécaniques, l’édifice est entièrement couvert en terrasses.

Les fresques sur les murs illustrant des épisodes de la mythologie grecque sont peintes à la détrempe sur poudre de marbre à la manière antique par Adrien Karbowsky et Gustave-Louis Jaulmes. Les scènes ont été choisies par Théodore Reinach et inspirées de décors de vases antiques conservés dans les musées de Berlin, de Munich et du Vatican.

A l’intérieur on trouve aussi la bibliothèque qui est la pièce la plus spectaculaire avec ses hautes armoires de bois fruitier, chevillé et marqueté d’ivoire, de buis et d’ébène dessinées selon un modèle retrouvé à Herculanum en 1762, de sièges tendus ou tressés de cuir, des coffres cloutés, des tables à trois pieds, des pupitres. Parmi les espaces intérieurs on distingue le “Balanéion”, une salle de thermes située au rez-de-chaussée revêtus de marbre gris veiné, le “Triklinos”, une salle à manger de forme octogonale, avec un plafond en bois, décoré à la feuille d’or sur fond bleu et “Oikos” un petit salon dédié à Dionysos, dont le nom est inscrit au-dessus de la porte-fenêtre par laquelle on découvre une vue sur la mer.

La chambre de Madame Reinach est dédiée à Héra, déesse de la féminité et de la fécondité. Cette pièce est décorée de peintures murales et de tentures brodées, ornées de paons, et de cygnes. Cette chambre était celle de l’épouse de Théodore Reinach. Elle possède une porte fenêtre permettant de découvrir un paysage semblable à celui des Cyclades. Le grand lit était à l’origine conçu avec des peaux d’animaux tendues sur des montants de bois, sur lequel était disposé des coussins.

La villa dispose d’une galerie des Antiques présentant des copies de statues grecques grandeur nature telles que l’Aurige de Delphes, Dionysos, statue en bronze, Alexandre le Grand chevauchant Bucéphale, groupe en bronze, la Vénus d’Arles et la Vénus de Milo etc.

La décoration intérieure et le mobilier de la villa rappellent la période hellénistique

A noter que même la totalité de la décoration intérieure et du mobilier, y compris la vaisselle et l’argenterie ont été dessiné par l’architecte Emmanuel Pontremoli après en avoir choisi les thèmes ou les motifs avec Théodore Reinach. Il ne s’agissait pas alors de créer un musée, mais de construire une maison confortable, équipée de l’électricité, de l’eau courante et d’un chauffage central à air pulsé par le sol. Pontremoli réussit la prouesse d’intégrer et de dissimuler parfaitement tous ces anachronismes dans un cadre « antique ».

Chaque élément de la vie quotidienne a été pensé par Pontremoli pour s’intégrer au mieux dans ce décor antique. Ainsi l’argenterie a été dessinée sur le modèle de couverts romains, les assiettes en grès ressemblent beaucoup à celles qu’utilisaient les grecs, et toute la vaisselle porte des décors dessinés par l’architecte rappelant la période hellénistique.

Le mobilier n’est pas en reste, bien sûr : si les meubles étaient peu nombreux dans l’antiquité grecque, Pontremoli adapta chaque élément nécessaire au confort moderne comme les bibliothèques et les armoires, qu’ils se fondent gracieusement dans le décor de chaque salle.

L’héritage de Théodore Reinach

Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Théodore Reinach était un homme politique et un érudit en plusieurs disciplines artistiques et scientifiques. Helléniste passionné né dans une famille de banquiers d’origine allemande, il montre, très jeune, des capacités intellectuelles exceptionnelles. À sa mort en 1928, il légua la Villa à l’Institut de France. Un an après, la Fondation Théodore Reinach fut créée. La villa a été classée au titre des Monuments historiques le 15 septembre 1966. Ayant été transformée en musée en 1967, elle est de nos jours ouverte au public et accueille annuellement divers événements autour de l’Antiquité.

Le grand fils de Théodore Reinach, Fabrice, a affirmé dans son discours lors du 3ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer (29 & 30 octobre 1992) que l’érudition de son grand-père a été “comparée à celle des hommes de la Renaissance redécouvrant l’Antiquité. Lieu de culture, lieu de l’esprit, lieu de calme, de sérénité et de beauté, voilà, sans doute ce qu’il a recherché et créé : une intimité spirituelle et matérielle au quotidien de la Grèce”.

Sources principales

- Villa Kérylos – Centre des monuments nationaux

- Institut de France – Villa Kérylos

- “Archéologie, architecture et ébénisterie : les meubles de la villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer” (6/2005), Françoise Reynier Patrimoine en situation : l’Inventaire général entre histoire et prospective https://doi.org/10.4000/insitu.9376

- “Le Rêve de Théodore Reinach. La vie à Kérylos de sa construction au Musée” – Actes du 3ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer les 29 & 30 octobre 1992, Fabrice Reinach – Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Année 1994 3 pp. 25-34

Photo d’introduction : Mullanasrudin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

IE