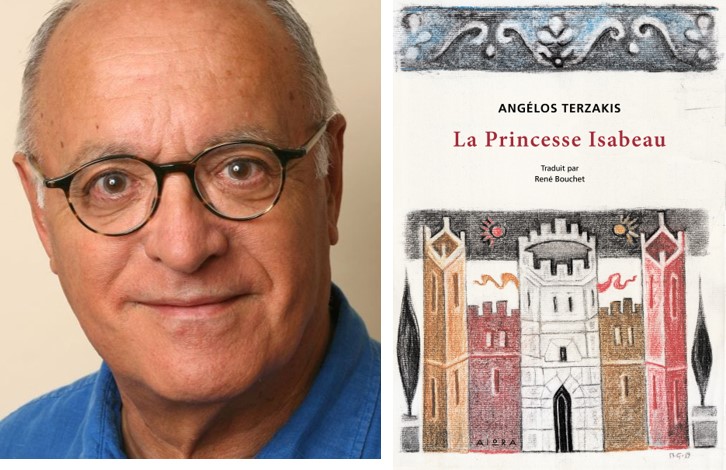

René Bouchet est ancien membre moderniste de l’Ecole française d’Athènes et professeur honoraire à l’université de Nice où il a enseigné la langue et la littérature grecques modernes de 2000 à 2010. Agrégé de lettres classiques il a été professeur de grec classique en classes préparatoires littéraires au lycée Honoré-de-Balzac à Paris avant d’être chargé des cours de DEA/master 2 en littérature grecque moderne à l’université Paris IV-Sorbonne (1999-2005). René Bouchet a consacré sa thèse de doctorat à Alexandre Papadiamantis ayant traduit plusieurs recueils de nouvelles de cet auteur, alors qu’il a traduit un grand nombre d’ œuvres d’auteurs classiques, comme Théotokis, Kazantzakis, Karagatsis, Terzakis, ainsi que des romanciers grecs contemporains (Vassilikos, Kiourtsakis, Galanaki, Stefanopoulou et Hatzopoulos). [Voir ci-dessous le CV détaillé de René Bouchet et ses traductions]

René Bouchet est candidat pour le prix littéraire de traduction de l’état grec 2022 avec le livre La Princesse Isabeau d’Angelos Terzakis chez les éditions Aiora, une petite maison d’édition indépendante grecque qui réalise un travail de qualité publiant, en français, en anglais et en italien des œuvres de la littérature grecque .

René Bouchet a accordé un entretien à GreceHebdo* concernant la profondeur historique de l’hellénisme, la littérature byzantine, qui reste méconnue. Par ailleurs il insiste sur la relation entre le monde byzantin et l’Occident féodal ainsi que sur le rôle et les défis du traducteur.

Vous avez commencé votre vie professionnelle en tant que professeur du grec ancien et puis vous êtes tournés vers la langue et la littérature néo-hellénique. Qu’est-ce qui vous a poussé vers ce changement ?

Je n’ai pas le sentiment de m’être « tourné » vers la langue et la littérature néo-helléniques, même si cette affirmation correspond à la fois à la chronologie de mes études et à mon parcours professionnel. Cela s’explique aisément par ma découverte précoce d’un pays et d’une langue qui ont pris, dès lors, une place considérable dans mon existence. J’ai en effet participé – en 1968, il y a cinquante-cinq ans de cela ! – à un voyage en Grèce organisé pour ses étudiants par Octave Merlier, qui avait été directeur de l’Institut français d’Athènes et qui était alors professeur de grec moderne à la faculté des lettres d’Aix-en-Provence. Un voyage « à l’ancienne », sur un cargo accueillant des passagers entre Marseille et Le Pirée avec des escales à Gênes et à Naples. Ce fut pour moi une révélation qui m’a tout de suite donné l’amour de la Grèce et inspiré le désir d’apprendre la langue vivante de ce pays, alors que j’étais encore un étudiant en lettres classiques.

Octave Merlier (1897-1976) grand néohelléniste et philhellène. Source – Centres d’études d’Asie Mineure, fonds Octave Merlier. DR.

Quand j’ai commencé à enseigner le grec ancien en tant que professeur de lycée, j’ai tout de suite employé une bonne partie de mon temps libre à l’étude du grec moderne, d’abord par moi-même et, très vite, une fois nommé en région parisienne, en suivant le cycle complet consacré à cette langue à l’INALCO. Le diplôme de dernière année incluait un travail de recherche pour lequel j’ai choisi d’étudier l’œuvre de Papadiamantis. C’est à partir de ces études, de la lecture de cet écrivain et de bien d’autres, de voyages annuels en Grèce qui n’ont jamais cessé, que j’ai mené parallèlement un enseignement du grec classique et un approfondissement de ma connaissance de la langue, de la cuture et de la littérature néo-helléniques devenu pour moi un « supplément d’âme » dont je n’imaginais pas alors qu’il m’amènerait à enseigner un jour le grec moderne. Une fois que cet engouement pour les lettres grecques contemporaines m’a eu conduit à m’engager dans un doctorat et à le mener à bien, j’ai été alors « poussé » par ce que l’on pourrait nommer les opportunités de la vie à solliciter et à obtenir un poste de professeur d’université dans cette spécialité.

Mais quand je me retourne sur mon passé, j’y vois surtout une vie où ces deux périodes de la culture grecque, l’antique et la contemporaine, ont été étroitement imbriquées, si bien que s’est imposée à moi l’idée qu’on ne peut avoir une connaissance satisfaisante de l’hellénisme qu’en ayant une conscience claire de son évolution. Je n’aime pas trop le terme de continuité, qui me paraît plus chargé d’idéologie que d’esprit scientifique et qui tend à faire passer au second plan des mutations importantes, mais il n’en demeure pas moins qu’une approche diachronique, sans être indispensable ou exclusive, me paraît très précieuse pour comprendre l’hellénisme, y compris le plus actuel, dans sa profondeur historique. Je répugne donc un peu à dire que je me suis « tourné » vers la Grèce moderne, dans la mesure où ce terme inclut implicitement que l’on « se détourne » du passé de ce pays.

Vous avez traduit des auteurs classiques de la littérature néohellénique (Papadiamantis, Theotokis, Kazantzakis, Karagatsis etc) ainsi que des romanciers grecs contemporains (Vassilikos, Kiourtsakis, Galanaki, Stefanopoulou et Hatzopoulos ). Est-ce qu’il y un écrivain que vous aimez particulièrement ?

Je ne peux répondre à cette question qu’en mentionnant Papadiamantis, puisque c’est la lecture de cet écrivain qui m’a conduit à poursuivre mes études de grec moderne par un premier travail de recherche sur le thème du regard, puis une thèse d’Etat sur celui de l’espace dans son œuvre. Cela m’a amené à de nombreux séjours à Skiathos et à une longue fréquentation de l’auteur, faite de lectures et relectures annotées. Mais le propre de ce type de relation particulière avec l’œuvre d’un écrivain, qui imprègne votre vie, est qu’il modifie et réoriente le plaisir que l’on a le lire et ne permet plus de se le représenter simplement comme un auteur que l’on « aime particulièrement ».

Je dirai que Papadiamantis, ou plutôt la lecture que j’en ai faite, que j’ai construite à partir d’une empathie première, m’est en quelque sorte devenue consubstantielle, relève d’une appropriation que je n’ai et que je n’aurai jamais avec un autre auteur. C’est ainsi, du moins, que je ressens les choses. Cela ne m’amène pas nécessairement à accorder à Papadiamantis une place prééminente dans le panthéon littéraire grec, conscient que je suis de la part de contingence et de subjectivité qui m’a orienté vers ce choix, et qui n’avait, du reste, rien à voir avec la consécration et le statut de cet écrivain dans son pays. Pour dire quels sont les écrivains grecs du passé ou du présent qui m’ont séduit, il me faudrait dresser une liste qui comporterait des oublis et m’exposerait à des regrets. Je sais aussi, à mon âge, combien dans le cours d’une vie, les dilections sont souvent soumises à péremption, et je serais tenté de citer des noms qui correspondraient à mes goûts du jour, même si je suis resté un lecteur fidèlement attaché à certains écrivains grecs.

Parmi vos traductions figurent des œuvres de la littérature byzantine en langue vulgaire, dont la Chronique de Morée, des romans de chevalerie, des satires et des parodies. Quels ont été les défis que vous avez dû relever pour traduire ces textes particuliers si lointains de la littérature grecque moderne? Selon vous quel est le rapport entre la civilisation byzantine et l’Occident voire l’Antiquité ?

Je suis venu à la littérature byzantine en langue vulgaire, que je ne connaissais d’abord que superficiellement du fait de mes études ou d’une curiosité seulement épisodique, par un biais original, la lecture d’un roman historique d’Angélos Terzakis, La Princesse Isabeau, que j’ai depuis lors traduit en français. Cela m’a conduit à me procurer et à lire la version grecque de la Chronique de Morée, dont le romancier s’était servi comme source historique de sa fiction, puis, de fil en aiguille, divers autres textes de la littérature grecque « médiévale ». J’emploie, de manière personnelle et pas toujours académique, ce terme que je trouve commode pour distinguer ces écrits en langue vulgaire des oeuvres en langue savante, proprement « byzantins », même s’il est évident que tous ces textes relèvent d’une même culture, voire parfois d’un même auteur, comme dans cas de Théodore Prodrome si on l’identifie au Ptochoprodrome. Quand j’ai eu lu l’essentiel de ce corpus, l’idée m’est venue – et s’est même imposée à moi comme une nécessité – de le porter à la connaissance du « public cultivé », comme on dit, et plus particulièrement d’ouvrir aux francophones qui s’intéressent à la littérature grecque moderne une perspective sur une période de son passé peu accessible pour diverses raisons qui tiennent au caractère spécifique de leur langue, à la rareté des éditions et, plus encore des traductions, et au peu de considération que leur accorde le milieu universitaire. En effet, si les Grecs voient dans ces textes le fondement de leur littérature moderne, et même dans le Digénis Akritas une épopée identitaire de leur culture, hors des frontières de leur pays cette littérature est injustement méconnue ou dépréciée.

Le premier défi était de trouver un éditeur susceptible d’accueillir ce type de textes en traduction française, mais la chance m’a souri grâce à l’hospitalité que m’a offerte la collection La Roue à livres des éditions Les Belles Lettres. Mais d’autres défis m’attendaient. Si l’approfondissement de la bibliographie ou de la langue relevaient de mes compétences et ne demandaient finalement que du temps et du travail, il restait des problèmes précis à résoudre, dans le domaine philologique, par exemple, comme choisir chaque fois la version originale à traduire, quand il en existait plusieurs, ou l’édition dans laquelle le texte était le mieux établi, ou tout simplement, dans un registre pratique, pour avoir accès à certains ouvrages indispensables. Ainsi les œuvres du poète crétois Sachlikis ne figuraient que dans une édition publiée à Odessa au tout début du XXème siècle dont je n’ai trouvé qu’un seul exemplaire, en fort mauvais état, dans le fonds de la Bibliothèque nationale à Athènes. J’ai commencé par la Chronique de Morée, dont il m’a semblé que la valeur historique était susceptible de trouver un plus large public, avant de me tourner vers les romans dits « de chevalerie » (quatre sur cinq seulement, le cinquième ayant déjà été publié chez le même éditeur), puis vers une anthologie des textes parodiques et satiriques.

La seconde partie de votre question, qui m’interroge sur la relation entre le monde byzantin et l’Occident féodal, concerne au premier chef les oeuvres que j’ai traduites. Pour des raisons historiques évidentes – la quatrième croisade et l’établissement d’Etats dits « francs » dans l’espace byzantin – des contacts culturels entre Grecs et Latins se sont inévitablement créés. Les textes grecs en langue vulgaire sont, à mon sens, des documents particulièrement révélateurs de ces échanges, des témoignages plus « parlants » que les vestiges matériels. La Chronique de Morée, dont il existe des versions en quatre langues, dont le grec et le français, outre l’aragonais et l’italien, est à cet égard exemplaire, puisque la forme (le recours aux deux langues, celle des Latins et celle des Byzantins) « double » en quelque sorte le fond : le récit de l’établissement de ces croisés et de leurs descendants sur une terre grecque au XIIIème siècle. Mais les romans de chevalerie sont, eux aussi, une véritable passerelle entre les deux cultures : deux d’entre eux sont directement inspirés de modèles français, et les trois autres, plus spécifiquement byzantins, empruntent sans doute certains aspects à la littérature occidentale de leur époque. Les textes satiriques, enfin, dont certains sont quasiment des fabliaux, quand bien même ils seraient indemnes de toute contamination « franque », appartiennent à l’évidence à une forme de culture transversale. Il reste d’autres textes littéraires qui constituent un lien entre ces deux univers et qui sont certainement issus de leur rencontre : on peut penser au long roman grec La Guerre de Troie, de près de trente mille vers, librement inspiré du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure. Il attend un traducteur courageux ! Mettre à la disposition des historiens et des comparatistes spécialistes de cette période des textes qui éclairent le rapport entre ces deux civilisations est la modeste, mais utile contribution de ce type de traductions.

La ville médiéval de Mistra, capitale du Despotat de Morée dans le Péloponnèse – Source : Vincenzo Coronelli, Public domain, via Wikimedia Commons

Il y a quelques années, vous avez écrit une nouvelle traduction d’Alexis Zorba de Nikos Kazantzaki, un roman très connu qui avait été déjà traduit en français dans le passé. Comment décririez-vous la position particulière du second traducteur? Est-il prisonnier de la première traduction et comment est-il possible d’avoir un regard vierge et frais sur le texte original?

Retraduire est une pratique qui ne date pas d’hier – que de fois ont été traduits les grands textes de l’humanité ! – mais, depuis quelques décennies, elle a conquis une dignité qui ne lui était pas toujours reconnue, elle s’est dotée de justifications plus proprement littéraires, quand elle n’était perçue jadis, très souvent, que comme une nécessité ou une opportunité pratique (« dépoussiérer » une première traduction jugée vieillie, donner un argument publicitaire à l’éditeur, etc.) On ne considère plus qu’une première traduction rend les suivantes redondantes, mais que l’original est en quelque sorte ouvert à de multiples recréations dans une autre langue. La traduction a fini par imposer sa part de créativité.

J’ai acquis une certaine expérience de la « seconde traduction » : outre certains textes de l’époque byzantine, comme cette chronique ou le Ptochoprodrome, cela a été le cas de plusieurs œuvres contemporaines comme une partie des nouvelles de Papadiamantis, de romans de Kazantzakis (Alexis Zorba, Le Christ recrucifié, Les Frères ennemis) ou d’Ascèse du même auteur, ou encore de La Faille de Samarakis. Je ne peux évoquer ici que ma propre pratique, mais j’estime qu’il m’est peut-être permis d’extrapoler en prétendant qu’on n’est jamais vraiment prisonnier des traductions précédentes, sauf à le vouloir ou à s’y résoudre par paresse, et qu’on a toujours, par la force des choses un regard plus ou moins neuf. Pour moi, le seul véritable obstacle est le sentiment que je peux avoir de la qualité avérée, et indemne de l’usure du temps, de la traduction précédente : j’ai ainsi dit à mon éditeur que je me refusais, pour cette raison, à retraduire certains romans de Kazantzakis, non parce qu’il m’était impossible de faire autrement, mais parce que cet « autrement » deviendrait précisément une contrainte dénuée d’intérêt parce que superfétatoire. Il y a là quelque chose d’éminemment subjectif, un autre traducteur ne sera pas du même avis, mais la confiance que ce second traducteur doit avoir de faire œuvre personnelle, et non le désir de vouloir faire autrement ou mieux me paraît être son meilleur soutien et sa meilleure garantie de réussite.

J’aime à croire qu’il y a plusieurs manières acceptables et efficaces d’en user avec la traduction précédente, mais je tends à considérer comme une présomption dommageable, et aussi comme un manque de respect, d’ignorer totalement la ou les traductions déjà faites. Il est, à mon sens, illusoire de croire que cela garantira l’originalité et l’authenticité de celle qui est en gestation. Pour ma part, je commence à traduire un fragment assez conséquent de l’original, par exemple deux ou trois chapitres de roman, et j’attends d’avoir fini ce travail pour lire précisément la traduction déjà existante (après l’avoir, le plus souvent, déjà lue, mais longtemps auparavant). L’avantage de cette pratique (je n’ose dire de cette méthode) est qu’inévitablement le second traducteur prend conscience de ce que peut être son apport spécifique en confrontant l’une et l’autre des traductions au texte source. Je ne m’engage jamais dans une traduction en m’assignant une quelconque ligne directrice, mais en faisant confiance à la spontanéité de mon écriture. Il n’en reste pas moins qu’avoir l’esprit ce qui distingue sa propre écriture de celle du traducteur précédent, en avoir une conscience claire issue d’exemples précis, sans que la confrontation à l’autre traduction devienne un carcan, donne en quelque sorte une boussole et peut orienter vers tel ou tel choix fondé sur ces critères de cohérence et d’originalité. Dans la suite de mon travail, je ne reviens d’ailleurs que très épisodiquement à la première traduction, le plus souvent pour une sorte de réassurance de ma manière propre. Mais je ne vois pas vois pourquoi, le cas échéant, il faudrait se refuser à emprunter telle ou telle trouvaille du prédécesseur, si on la trouve plus adéquate ou plus inventive que la sienne.

La principale leçon que j’ai tirée du travail en atelier de traduction avec des étudiants, quand il m’est arrivé, trop rarement, d’en animer, est que « l’autre » est source de solutions qu’il faut avoir l’humilité d’accepter quand on les trouve meilleures que les siennes. Ce travail collectif est in vivo analogue à ce qu’est la situation d’un traducteur « second ». Cela dit, je conçois aisément que l’on ait l’envie et l’habitude d’avoir totalement les coudées franches. On est là dans un travail d’écriture où priment le plaisir et la liberté, et donc l’absence de règles. Mais le désir et le souci d’être soi ne revient pas à être seul au monde. Le regard vierge est sans doute illusoire dans la mesure où il nie et exclut l’autre, ne serait-ce que parce que les traducteurs successifs d’un même texte ne se heurtent pas essentiellement à l’« autre traduction », mais à la réalité de l’original qu’ils traduisent : c’est lui qui fait d’eux des « prisonniers », qu’il s’agisse d’une première, d’une seconde ou d’une énième traduction, et qui les distingue radicalement de l’écrivain proprement dit. Mais il s’agit d’une prison qui, paradoxalement et fort heureusement, ne prive pas de toute marge de liberté.

Vous avez dit dans une de vos interviews que la pratique de la traduction est une leçon d’humilité. Pourriez-vous nous en dire plus?

Si l’on entend la « leçon d’humilité » comme le sentiment d’insatisfaction que l’on peut éprouver après la rédaction d’un texte, la situation du traducteur n’est guère différente de celle de l’écrivain ou simplement de celle de tout individu qui écrit pour être lu par autrui. On sait combien de relectures et de retouches cette tâche impose, rendant évidente la difficulté à trouver la plus juste expression de sa pensée. Seuls le défaut d’exigence et l’autosatisfaction peuvent atténuer ou oblitérer cette prise de conscience d’une démarche vouée à un constant réajustement, et donc propice à une prise de conscience de sa propre insuffisance. Mais ce qui est spécifique dans la situation du traducteur, c’est qu’il est jugé (et se sait jugé) non pas sur le contenu de son texte, mais presque exclusivement sur sa forme, sur ce qu’on pourrait appeler une performance linguistique ou stylistique. La très grande majorité de ses lecteurs ne se rapporteront pas au texte qu’il a traduit, même lorsqu’ils en connaissent la langue, et il est rare qu’on évalue une traduction par rapport à ses insuffisances ou ses erreurs (heureusement rares) dans la compréhension de la langue de l’original. Autrement dit, le traducteur ne se bat pas avec l’expression de sa pensée, il est face au défi d’une réécriture sous contrainte et, de ce fait, dans une position de soumission que l’on pourrait qualifier de « structurelle », pour employer un mot aujourd’hui à la mode. L’humilité ne signifie pas alors qu’on se rabaisse (comme le laisserait entendre l’étymologie du terme), mais qu’au contraire on fait effort pour se hausser, pour se mettre au niveau de l’original, sauf que l’on avance avec la certitude intime qu’on n’y parviendra pas totalement et avec, parfois, la consolation qu’on n’a pas trop mal fait autrement.

Cela est essentiellement vrai de la traduction littéraire, et le devient plus encore lorsque le texte source présente des particularités qui obligent à des transpositions et rendent évidente la part d’arbitraire : je pense bien sûr à la poésie, mais c’est aussi le cas lorsqu’on a affaire à la présence dans l’original de niveaux de langage différents, voire contrastés. C’est pour cette raison que j’ai évoqué « la leçon d’humilité » à propos du roman de Kazantzaki où les deux personnages principaux – et l’auteur a voulu le faire sentir – n’appartiennent pas au même univers culturel et ne s’expriment pas de la même manière, quand le traducteur vers le français a affaire à une langue, la sienne, où les différences dans les niveaux de langage sont, pour des raisons historiques et culturelles, beaucoup plus rigides et cloisonnées. Mais, au-delà de tels cas particuliers, c’est le fait de se heurter à une part d’irréductible renvoyant le traducteur, même lorsqu’il la contourne par des trouvailles, au sentiment de son insuffisance qui l’amène à sentir dans sa traduction un « déchet », et à le sentir dans son intimité puisque le lecteur de son travail n’en aura que rarement conscience. Ce peut être, dans le meilleur des cas, une leçon d’humilité, mais cela suscite aussi le sentiment, parfois pesant, d’être dans un statut d’infériorité, même si ce sentiment est contrebalancé par la part de plaisir et de liberté qu’il y a aussi dans cette activité. Le texte original est toujours là pour rappeler au traducteur qu’il n’est pas l’auteur, qu’il n’est que son serviteur.

CV de René Bouchet

Parcours académique :

Agrégé de lettres classiques

Diplômé de grec moderne de l’INALCO (Diplôme de recherche et d’études approfondies)

Ancien membre moderniste de l’Ecole française d’Athènes

Docteur d’Etat de l’Université Paris IV Sorbonne (littérature grecque moderne)

Parcours professionnel :

2010 et années suivantes – Professeur des Universités honoraire.

2000-2010 – Professeur de langue et littérature grecques modernes à l’université de Nice

1999-2005 – Chargé de cours de DEA/master 2 en littérature grecque moderne à l’université Paris IV-Sorbonne

1996-2000 – Professeur de grec classique en classes préparatoires littéraires (lettres supérieures et première supérieure au lycée Honoré-de-Balzac à Paris)

1990-1991 – Membre moderniste de l’Ecole française d’Athènes

1972-1990 et 1991-1996 – Professeur agrégé de lettres classiques en lycée

Ouvrages universitaires :

Nikos Kazantzaki. Les racines et l’exil, Editions universitaires de Dijon, 2020

Le Guetteur invisible. L’imaginaire du regard dans l’œuvre d’Alexandre Papadiamantis, Editions universitaires de Dijon, 2016

Le Nostalgique. L’imaginaire de l’espace dans l’œuvre d’Alexandre Papadiamantis, Presses de l’Université Paris Sorbonne, Paris, 2000

Traductions :

Nikos Kazantzaki, Les Frères ennemis, éditions Cambourakis, Paris, à paraître en mai 2023.

La Grèce de l’étrange, anthologie thématique de nouvelles grecques de la période 1880-éditions Aiora, Athènes, à paraître en avril 2023.

Thanassis Hatzopoulos, Les Oubliés, éditions Quidam, Paris, 2022.

Nikos Kazantzaki, Ascèse, éditions Cambourakis, Paris, 2022.

Yannis Kiourtsakis, Le miracle et la tragédie, éditions Cambourakis, 2021.

Angélos Terzakis, La Princesse Isabeau, éditions Aiora, Athènes, 2021 (réédition revue et corrigée de la traduction parue en 2001).

Nikos Kazantzaki, L’Ascension, éditions Cambourakis, Paris, 2021

Maria Stéfanopoulou, Athos le forestier, éditions Cambourakis, Paris, 2019

Fragments. Nouvelles et récits de Grèce (dans cette anthologie deux nouvelles de Maria Fakinou et de Maria Stéfanopoulou), éditions Buchet-Chastel, Paris-Lausanne, 2019

Antonis Samarakis, La Faille, éditions Aiora, Athènes, 2019

M. Karagatsis, La Grande Chimère, éditions Aiora, Athènes, 2019

M. Karagatsis, Le Colonel Liapkine, éditions Aiora, Athènes, 2018 (traduction de 1991 revue et corrigée)

Rhéa Galanaki, Eléni, ou Personne, éditions Cambourakis, Paris, 2018 (réédition en format de poche en 2020)

Constantin Théotokis, Le Peintre d’Aphrodite, éditions Aiora, Athènes, 2017 (réédition de la traduction parue en 1993 sous le titre Le Peintre antique)

Nikos Kazantzaki, Le Christ recrucifié, éditions Cambourakis, Paris, 2017 (réédition en format de poche, collection Babel, Actes Sud, 2019)

Fotis Kontoglou, Pedro Cazas, éditions Cambourakis, Paris, 2016

Alexandre Papadiamantis, Une Femme à la mer, éditions Aiora, Athènes, 2016

Nikos Kazantzaki, Alexis Zorba, éditions Cambourakis, Paris, 2015 (réédition en format de poche, collection Babel, Actes Sud, 2017)

Alexandre Papadiamantis, Rêverie du quinze août, éditions Cambourakis, Paris, 2014

Yannis Kiourtsakis, Double exil, éditions Verdier, Paris-Lagrasse, 2014

Alexandre Papadiamantis, Gardien au lazaret et Les rivages couleur de rose, éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2013

Alexandre Papadiamantis, L’île d’Ouranitsa, éditions Cambourakis, Paris, 2013

Satires et parodies du moyen âge grec, éditions Les Belles Lettres, Paris, 2012

Yannis Kiourtsakis, Le Dicôlon, éditions Verdier, Paris-Lagrasse, 2011

Romans de chevalerie du moyen âge grec, éditions Les Belles Lettres, Paris, 2007

Alexandre Papadiamantis, Autour de la lagune, éditions Zoé, Genève, 2005

Chronique de Morée, éditions Les Belles Lettres, Paris, 2005

Vassilis Vassilikos, Les Soleils couchants, éditions Alterédit, Paris, 2004

Angélos Terzakis, La Princesse Isabeau, éditions Kaufmann, Athènes 2001

Vassilis Vassilikos, Le Prix des sentiments, éditions du Seuil, Paris, 2001

Constantin Théotokis, Le Peintre antique, éditions Hatier, Paris-Athènes, 1993

Alexandre Papadiamantis, L’Amour dans la neige, éditions Hatier, Paris-Athènes, 1993

M. Karagatsis, Le Colonel Liapkine, éditions Hatier, Paris-Athènes, 1991

* Entretien accordé à Ioulia Elmatzoglou | GreceHebdo.gr

Remerciements à l’éditeur Aris Laskaratos des éditions Aiora pour sa coopération.

LIRE PLUS SUR GRECEHEBDO

• INTERVIEW | Socrates Kabouropoulos : La littérature grecque à l’étranger, le cas de la France

• INTERVIEW | Desmos, une librairie hellénique au cœur de Paris

• INTERVIEW | Rhéa Galanaki : « La littérature est l’art du déguisement par excellence »

• INTERVIEW | Yannis Kiourtsakis: l’écriture et l’identité grecque entre tradition et modernité

• La littérature grecque contemporaine: Une introduction

• Lettres | Littérature grecque en français

• Nikos Kazantzakis: un Ulysse contemporain

• Nikos Kazantzakis : flânerie éternelle dans le monde

• Littérature grecque en français: Alexandros Papadiamantis, le saint des lettres grecques

• La Littérature grecque en français-deux journées de rencontres | GrèceHebdo

IE

TAGS: Grèce | Interview | langue | littérature | livres