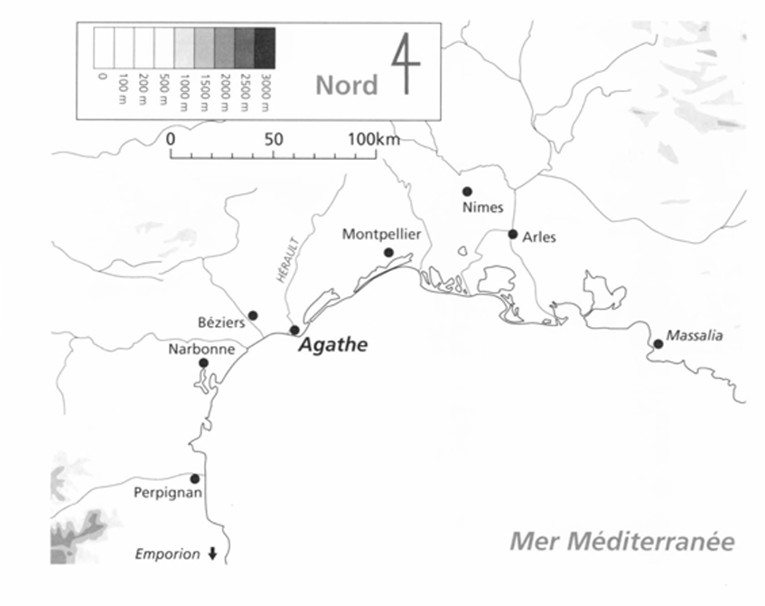

La ville d’Agde, une des plus anciennes villes de France située dans le sud du pays, a été fondée vers 525 av. J.-C. par les Phocéens, les Grecs de la région d’Ionie qui avaient fondé Marseille quelques années avant, vers 600 av. J.-C. Se trouvant à la jonction du Canal du Midi, du fleuve Hérault et de la mer Méditerranée, la ville d’Agde était autrefois appelée “Agathé Tyché” signifiant en grec “la Bonne Fortune”.

Selon certains historiens le nom de la ville grecque était “Agàthe” traduit par “La Bonne”, probable allusion à sa bonne position portuaire. Grâce à sa position stratégique, Agde est devenu un centre important du commerce maritime, puisque les bateaux qui arrivaient de Méditerranée, empruntaient l’embouchure du fleuve Hérault. D’abord limitée à un comptoir, la cité phocéenne a pris contact avec les villes fortifiées (les oppidums) de la région et plus largement de la Celtique méditerranéenne facilitant les échanges commerciaux se transformant progressivement en ville organisée.

Les Grecs se procurent des céréales, de la laine, des meules en basalte et ils introduisent de plus les techniques de la production de l’huile d’olive et la vigne. Ils tirent aussi de gros bénéfiques du trafic du sel abondant le long des étangs de la région. Les relations avec Marseille sont constantes alors que la cité d’Agathé Tyché devient colonie massaliote à partir de 400 av. J-C.

Béziers, une cité dorienne avant l’arrivée des Phocéens

A noter que la présence grecque dans la région remonte à une période précédente au cours d’un long processus pré-colonial durant lequel la zone d’Agde a joué un rôle majeur dans la mesure où c’est par l’Hérault que sont arrivés les premiers bateaux méditerranéens, vers 650-625 av. J.-C. Des fouilles archéologiques récentes autour de la ville de Béziers ont mis au jour des vestiges de la période archaïque montrant que la cité a été fondée avant 600 av. J.-C., c’est-à-dire avant Marseille, dans le cadre d’un mouvement dorien/rhodien qui a précédé celui ionien/phocéen (Élian Gomez et Daniela Ugolini, 2020)

C’est grâce aux fouilles et sondages à répétition que les archéologues ont pu attester avec certitude de l’existence d’une cité, non pas phocéenne pour le coup mais « dorienne » nommée « Béziers I » jusqu’alors, et plus récemment connue sous son véritable nom: Rhòde. La cité de Béziers était donc fondée par les habitants de l’île grecque du même nom. Les nombreux échanges, facilités par le bassin méditerranéen, peuvent justifier ce nom qui semblerait relier historiquement les deux cités.

Les recherches archéologiques dans la région de Languedoc

L’emplacement de la ville “Agathé Tyché” a longtemps occupé les savants qui la cherchaient en bord de mer, alors que les recherches sur Agde ont commencé au XVIIe s., par l’étude de quelques textes grecs et latins, mais la localisation précise de cette colonie grecque et sa date de fondation ont été identifiées au cours du XXe siècle. Les premières recherches de terrain de Raymond Aris à la fin des années 1930, puis les travaux d’André Nickels dans les années 1970-1980 ont permis de confirmer la présence de la ville antique sous le site de la ville actuelle d’Agde, et de mieux connaître la vie de ses habitants.

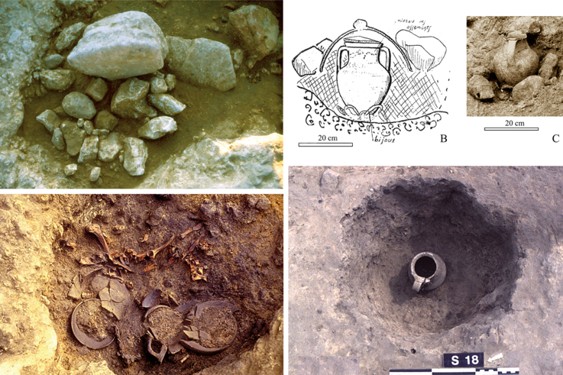

Des tombes au Languedoc occidental autochtone (G. Rancoule) Source : Grecs en Gaule du Sud – Tombes de la colonie d’Agathè (Agde, Hérault, IVe-IIe siècles avant J.-C.) – Sous la direction de Bernard Dedet et Martine Schwaller DOI : 10.4000/books.pccj.14957

Les sondages stratigraphiques réalisés rue Perben à Agde démontrent l’installation de Grecs au plus tard vers le milieu du VIe s., à l’emplacement même de la future colonie. Pour A. Nickels (1983) le caractère plus phocéen que massaliote du faciès agathois était évident. Il faudrait donc voir dans Agde un emporion phocéen créé quelques décennies à peine après Massalia et Emporion, en Espagne, et peu de temps avant la chute de la métropole ionienne. Nous aurions là un pôle supplémentaire au réseau phocéen en Occident (Morel 1992, 17-18) ; une étape entre Marseille et Empuriès (Emporion, Ampurias) s’inscrivant dans un schéma d’implantation commun (Dominique Garcia, 1995).

Les travaux archéologiques ont également occasionné la découverte des deux nécropoles se rapportant aux endroits suivants: le Peyrou 2, fort de trente-cinq tombes s’échelonnant entre l’extrême fin du Ve siècle et le milieu du IIe siècle av. J.-C., et Saint-André, avec seulement deux tombes conservées de la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. (Bernard Dedet et Martine Schwaller, 2021).

Les découvertes archéologiques ont mis en lumière des pratiques funéraires révélatrices de coutumes grecques, très différentes de celles du monde gaulois environnant. Il n’est guère douteux qu’il s’agisse alors de Grecs, ou d’indigènes adoptant les mœurs grecques en la matière comme peuvent le faire les épouses autochtones de ces colons ou les descendants de ces unions. Fort proches de ceux de Marseille/Massalia, comparables à ceux d’Ampurias/Emporion, ces usages participent à la définition d’un “paysage” funéraire propre aux colonies grecques de la Méditerranée nord-occidentale.

On sait également qu’Agde grecque a été créée en tant que port de la ville grecque de Béziers (Rhòde) et qu’elle s’est développée jusque vers la fin du IVe s. av. J.-C., lorsqu’elle a été abandonnée, sans doute suite à l’abandon de Béziers. Ce n’est qu’à partir du milieu du IIe s. av. J.-C. qu’elle reprend ses activités portuaires en tant que re-fondation de Marseille, développe son habitat à l’extérieur de l’enceinte et investit un vaste territoire parsemé de fermes viticoles.

A l’aube de la conquête romaine, Agde était une étape importante de la présence grecque en Languedoc. Dans ce contexte, alors que le monde indigène va se romaniser entre le IIe et le Ier siècle avant J.-C., la ville d’Agde va garder le statut de colonie massaliote résultat de l’alliance passée entre Rome et Marseille, elle va le garder jusqu’en 49 avant J.-C., date de la chute de la ville phocéenne Massalia. Suite à la chute de Marseille, à la création de la colonie romaine de Béziers et à l’ouverture du port de Narbonne, Agde perd progressivement son importance, son territoire est annexé par Béziers et la ville est abandonnée.

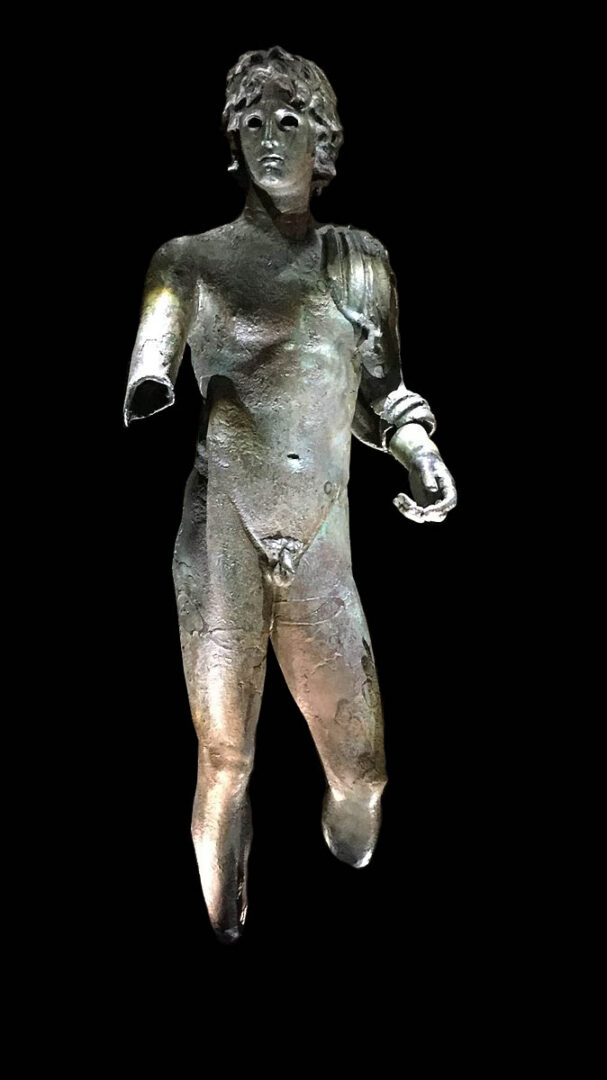

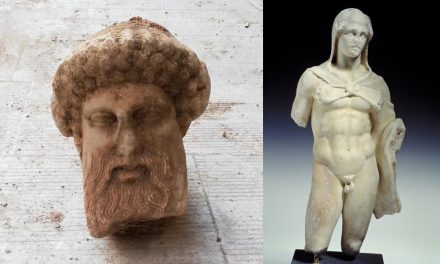

L’Éphèbe d’Agde, le symbole de la Ville

L’Éphèbe d’Agde est une statue antique en bronze de style hellénistique qui a été découvert par hasard en septembre 1964 dans le lit de l’Hérault face à la cathédrale d’Agde. Datée du IIe siècle av. J.-C.et mesurant 1,33 m de haut, la statue représente un bel adolescent grec, dans la posture de la nudité héroïque qui ressemble d’ailleurs avec le célèbre roi macédonien, Alexandre III dit « le Grand » (356-323 av. J.-C.).

En effet, on retrouve sur le grand bronze d’Agde le style de Lysippe de Sicyone, portraitiste de la famille royale de Macédoine : la forme du visage, le menton et les mèches de cheveux au-dessus du front formant une sorte d’étoile.

L’Ephèbe d’Agde porte sur la tête un diadème royal, semblable à celui retrouvé dans la tombe de Philippe II, le père d’Alexandre. Sur son épaule gauche on distingue la chlamyde, manteau militaire macédonien dont une extrémité manque suite à la perte de la main d’origine. Enfin, on peut imaginer que dans les mains manquantes, l’Alexandre d’Agde tenait une lance macédonienne ou une épée.

La statue a été découverte par Jacky Fanjaud, membre du GRASPA Groupe de Recherches Archéologiques Sous-marines et de Plongée d’Agde)., dans le fleuve Hérault, à quelques mètres des quais. Extrêmement abîmé par son séjour dans l’eau, il manquait à la statue son bras droit, ses pieds et sa jambe gauche qui sera finalement retrouvée dans l’eau 300 mètres en aval 6 mois plus tard.

L’Éphèbe d’Agde, installé d’abord au Louvre où il demeura pendant 20 ans, est conservée au musée de l’Éphèbe et d’archéologie sous-marine d’Agde depuis 1987 à l’occasion de l’inauguration du musée qui porte son nom.

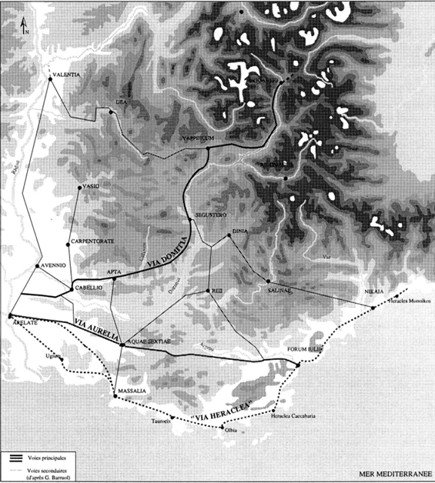

La Voie Héracléenne

La présence grecque en Occident s’est aussi revelée par la “Via Heraclea” ou Voie Héracléenne, un tracé plutôt légendaire dans l’antiquité qui menait du détroit de Gibraltar en Espagne jusqu’au col de Montgenèvre dans les Alpes, en traversant les Pyrénées, longeant le littoral de la Méditerranée et passant par Narbo (Narbonne) et Nemausus (Nîmes).

Ce trajet permettait notamment de relier les villes grecques fondées au VIe siècle av. J.-C. comme Massalia (Marseille) et Agathé (Agde). Cette voie préromaine est attestée avec certitude par le passage d’Hannibal renforcé par la légende d’Héraclès. Cet itinéraire fut remplacé à l’époque romaine par la “Via Domitia” ou Voie Domitienne et la “Via Augusta”. Le rôle de cette voie n’était sûrement pas stratégique- comme cela l’était pour la via Domitia- mais plutôt commercial (Marianne Salomon, 1996).

Ioulia Elmatzoglou | GreceHebdo.gr

Photo d’ introduction : Ancien pont de fer à Agde (Hérault, France) – Photo : Spedona, Domaine public via Wikimedia Commons

Sources principales

-Grecs en Gaule du Sud – Tombes de la colonie d’Agathè (Agde, Hérault, IVe-IIe siècles avant J.-C.) – Sous la direction de Bernard Dedet et Martine Schwaller (2021) DOI : 10.4000/books.pccj.14957

-Les premiers Grecs en France : le cas de Béziers I/Rhòde, Élian Gomez et Daniela Ugolini (2020)

DOI : https://doi.org/10.4000/gaia.901

–Le passé grec d’Agde: entre ”récit” et réalité archéologique, Daniela Ugolini (1997)

-De la via Heraclea à la via Domitia, Marianne Salomon (1996)

–Le territoire d’Agde grecque et l’occupation du sol en Languedoc central durant l’Age du fer, Dominique Garcia (1995)

Lire aussi sur GrèceHebdo

IE

TAGS: archeologie | France | Grèce | histoire

![Les “Enchaînés” [« Δεσμώτες »] retrouvent leur position originale, protégés par une enceinte de protection, sur l’Esplanade de Falirο](https://www.grecehebdo.gr/wp-content/uploads/sites/3/2026/02/Άποψη-του-ευρήματος.-Σειρά-1-2017-1280x640-1-440x264.jpg)

![Les “Enchaînés” [« Δεσμώτες »] retrouvent leur position originale, protégés par une enceinte de protection, sur l’Esplanade de Falirο](https://www.grecehebdo.gr/wp-content/uploads/sites/3/2026/02/Άποψη-του-ευρήματος.-Σειρά-1-2017-1280x640-1-150x150.jpg)