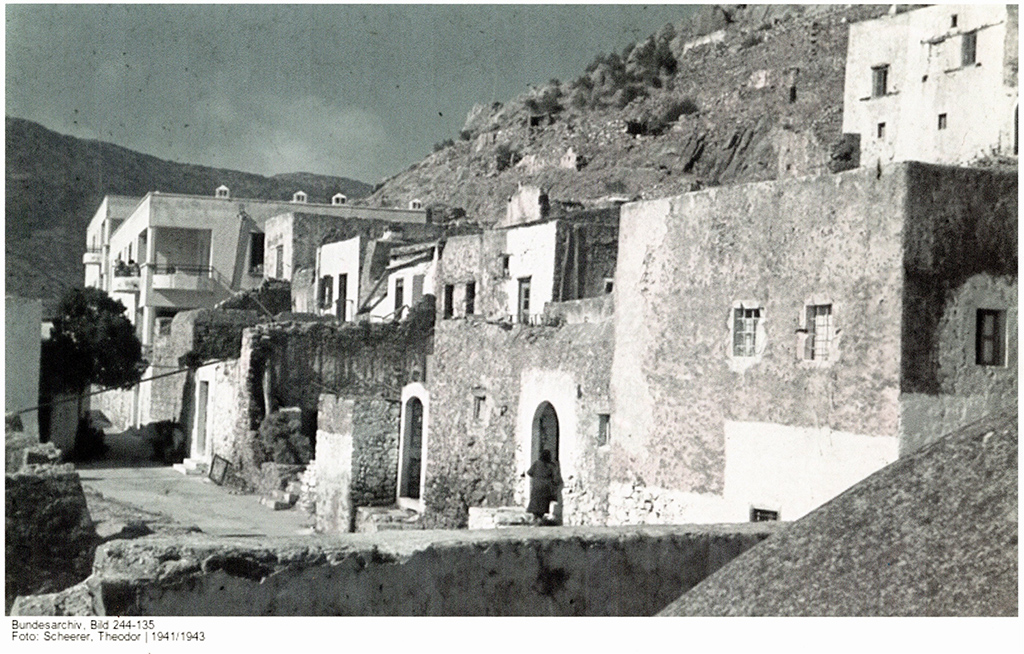

L’îlot inhabité de Spinalonga, nichée dans la pittoresque baie d’Elounda au nord-est de la Crète, abritait l’une des dernières colonies de lépreux d’Europe, active de 1903 à 1957, alors qu’elle a été une importante forteresse vénitienne du milieu du XVe siècle jusqu’au début de l’occupation ottomane en 1715. Maurice Born (1943-2020), architecte, ethnologue, écrivain et chercheur suisse, s’est consacré à l’étude de la léproserie de Spinalonga dans les années 1960 et 1970, mettant en évidence les conditions sociales spécifiques. Son œuvre contribue à la compréhension de l’exclusion sociale et à la préservation de la mémoire des personnes marginalisées. De nos jours Spinalonga est devenue l’un des sites archéologiques les plus importants de Crète, candidate à l’inscription à la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

L’histoire de Spinalonga

Avant de devenir une léproserie, Spinalonga était une importante forteresse byzantine, vénitienne, puis ottomane, qui protégeait l’entrée du port voisin d’Olous (aujourd’hui Eloúnda) contre les raids des pirates. Des recherches récentes suggèrent que les anciens murs de Spinalonga ont été construits au 7ème ou 8ème siècle après JC pour contrer les attaques arabes qui menaçaient les territoires de l’Empire byzantin à cette époque.

Malgré sa petite taille (0,085 km²), l’îlot fut l’une des forteresses maritimes les plus puissantes de la Méditerranée du milieu du XVe siècle jusqu’au début de l’occupation ottomane en 1715. Le nom de « Spinalonga » apparu sous la domination vénitienne provient du latin « spina lunga », qui signifie « longue épine », en raison de la forme étroite et allongée de l’île, alors que son ancien nom était Calydona.

Depuis la fin du XVIe siècle, le rôle du port de Spinalonga est valorisé, car il acquiert un rôle militaire et il devient pour les Vénitiens le deuxième port naturel le plus important de Crète, après Souda. Au cours de la période ottomane, le port de Spinalonga se développe progressivement en une importante étape pour le transport maritime dans la zone sud-est de la mer Égée.

La léproserie de Spinalonga, l’« île des morts-vivants »

Le sort de l’île a définitivement changé quand l’État crétois (la Crète a connu une période d’autonomie de 1897 à 1913 sous suzeraineté ottomane avant l’union officielle de la Crète avec la Grèce) voulant faire face à la maladie de la lèpre, qui était particulièrement répandue en Crète au cours des XVIIe et XIXe siècles, a décidé en 1903 l’enfermement obligatoire de tous les lépreux de Crète sur l’îlot de Spinalonga. À son apogée, en 1933, l’îlot comptait jusqu’à 954 habitants.

La lèpre est une maladie infectieuse chronique du système nerveux et surtout de la peau, qui provoque, entre autres, des malformations, la perte des doigts et du nez, et conduit progressivement à la cécité. Elle est également connue sous le nom de maladie de Hansen, d’après le médecin norvégien Gerhard Armauer Hansen, qui a découvert en 1873 la mycobactérie lépreuse. Elle est considérée comme une maladie contagieuse, bien que les conditions exactes de transmission ne soient pas entièrement comprises, même aujourd’hui.

Au Moyen Âge la lèpre a prospéré en Europe et en raison de la nature de la maladie et des malformations qu’elle provoque dès le plus jeune âge, les lépreux étaient considérés comme des pécheurs et des parias sociaux. Par conséquent, c’était à cette époque-là l’Église qui était chargée de gérer la lèpre, alors que la maladie était attribuée à la colère divine et à la punition pour les péchés associée à la théorie du miasme. Bien qu’au cours des années cette perception théocratique à l’égard des lépreux ait affaiblie, les préjugés religieux et idéologiques demeuraient conduisant à l’isolement et la stigmatisation des malades.

A noter qu’à l’époque ottomane, les lépreux vivaient en dehors des villes, dans des zones appelées « meskinies », du turc miskin signifiant lépreux. Leur persécution était due dans une certaine mesure à la crainte de la transmission de leur maladie, mais aussi à la crainte que suscitait la lèpre, renforcée par les opinions excessives à l’égard des lépreux. Dans l’ordre de 1717 concernant la persécution des lépreux de la ville de Chandax (actuelle Héraklion, en Crète), il est souligné qu’ils doivent être rassemblés en dehors de la ville car, d’une part, « ils provoquent le dégoût des autres concitoyens (musulmans) » et d’autre part « pour la sécurité » de ces derniers.

Après l’établissement de la léproserie, Spinalonga était connue sous le sinistre surnom d’«île des morts-vivants» puisque la lèpre à l’époque était incurable et les malades étaient déportés là pour mourir dans l’espoir que le mal disparaisse avec eux. Détail effrayant : l’inscription sur la façade de l’hôpital de l’ile où c’était inscrit « Voici le Calvaire du XXème siècle ».

Les personnes confinées à Spinalonga étaient principalement issues de familles d’agriculteurs aux revenus et au niveau d’éducation relativement faibles, alors que les lépreux provenant de familles aisées sortaient de Grèce pour aller se soigner à l’étranger. Les gens à Spinalonga vivaient isolées, loin de leurs familles, luttant contre une maladie atroce survivant difficilement sur cet îlot aride au relief rocheux. Dès leur incarcération, les patients étaient privés de leurs droits politiques, leurs biens étaient confisqués et, s’ils étaient déjà mariés, leur mariage était annulé. On dirait que ces gens étaient traités comme des criminels ou pire des maudits, dangereux, contagieux, suspects de transmettre le mal par hérédité, par contact physique et même par le regard.

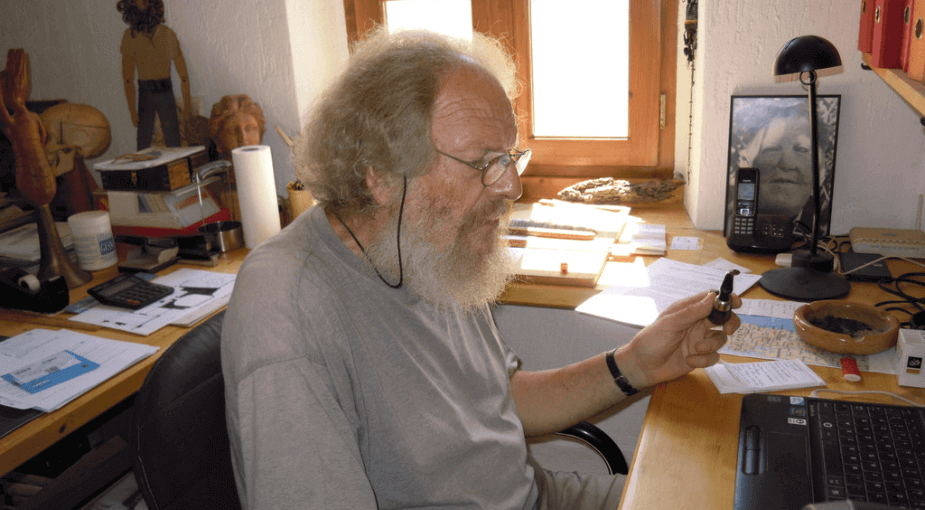

Les recherches de l’ethnologue Maurice Born

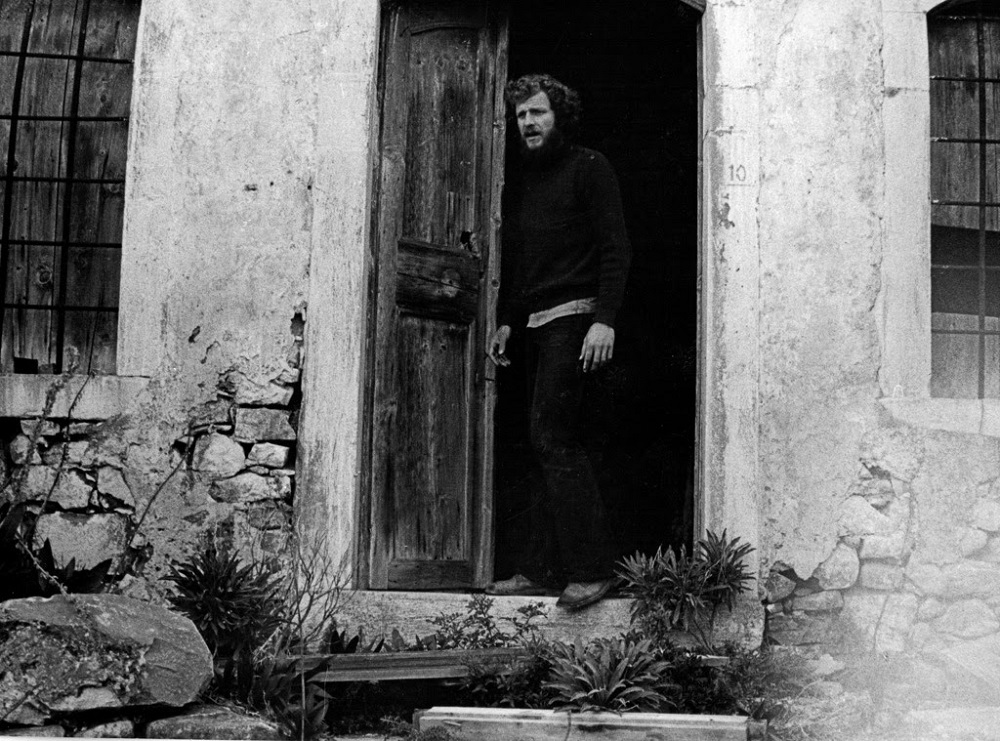

Architecte, ethnologue, chercheur, écrivain, réalisateur et éditeur, Maurice Born (1943-2020) est né à Saint-Imier, en Suisse, et a étudié l’architecture à Lausanne et à Hanovre. Il a ensuite étudié à l’université de Vincennes, où il s’est intéressé aux relations entre la biologie et l’urbanisme, avant d’obtenir un doctorat spécialisé dans l’environnement. Il a travaillé comme chercheur à l’Institut de l’environnement de Paris (1968-1997) et a effectué plusieurs missions pour le ministère français de la Culture (1985-1997).

Sa double casquette d’ethnologue et d’architecte l’a conduit sur l’île de Spinalonga en 1967, où il s’est consacré à l’étude de l’histoire de la lèpre et de l’exclusion sociale. Born est considéré l’un des rares experts mondiaux en la matière et ses recherches constituent une référence pour l’histoire de l’île.

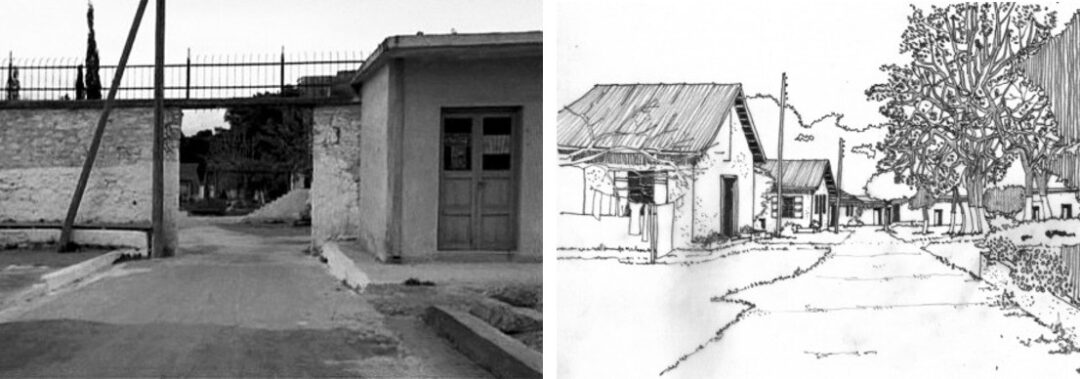

Born a visité Spinalonga dix ans après la fermeture de la léproserie et il s’est installé dans le village de Plaka qui se trouve en face sur la côte de la Crète. Il a d’abord fait un relevé de toutes les maisons, les bastions et les fortifications qui subsistaient sur l’île grâce à sa formation d’architecte, répertoriant en détail la richesse architecturale de Spinalonga, qui est d’ailleurs un palimpseste historique et monumental.

La vie confinée des lépreux à Spinalonga

Ayant gagné la confiance des habitants de Plaka et des villages voisins, Born s’est entretenu avec des gens qui étaient en contact régulier avec les détenus de Spinalonga tels que d’anciens gardiens, des lavandières, des bateliers. A l’époque de la léproserie beaucoup de petites barques faisaient la traversée quotidiennement et un petit bazar était installé à l’extérieur de la porte principale. Les paysans qui descendaient des montagnes vendaient aux lépreux toutes sortes de produits tels que des fruits, du pain, de la viande etc.

A noter que les lépreux recevaient une allocation par l’état pour se procurer des aliments représentant ainsi une source importante de revenus pour les paysans pauvres sur le rivage d’en face. Il est important de souligner que les lépreux, par l’intermédiaire du gardien, payaient avec de l’argent qui devait être préalablement désinfecté. Born s’est aussi entretenu avec le médecin de Spinalonga qui s’occupait des patients pendants 25 ans, passant des semaines à l’interviewer.

Après avoir recueilli en Crète les témoignages des personnes associées à la vie de Spinalonga pour une période de deux ans, Born est parti à Athènes à l’hôpital de Agia-Varvara où les survivants de Spinalonga ont été transférés en 1957 dans une section spéciale. Les malades pouvaient alors recevoir un traitement pour la lèpre disponible depuis le début des années 1950. Born enregistre les témoignages des survivants et c’est là qu’il rencontre Épaminondas Remoundakis (1914-1978), le détenu le plus emblématique de Spinalonga qui était le chef de file des autres lépreux. Remoundakis, un jeune crétois issue d’une famille riche, était étudiant à la faculté de Droit d’Athènes quand il est arrivé à Spinalonga en 1936 jouant aussitôt un rôle décisif dans le combat des patients organisant avec d’autres jeunes éduqués la « Fraternité des malades de Spinalonga » créant une solidarité entre les résidents malades.

Grâce au travail personnel des patients et à l’aide d’artisans locaux, le village est nettoyé, les maisons sont blanchies à la chaux, des mesures d’hygiène sont prises, les ruines sont aménagées, tandis que des zones de loisirs communes sont créées, comme les bureaux de l’association qui abritent une petite bibliothèque et une radio. Pour la première fois, l’État grec envoie à Spinalonga du personnel hospitalier et de grandes quantités de fournitures médicales. De plus, durant la période 1937-1939, des dortoirs pour les patients sont construits à Spinalonga ; tandis que pendant la période 1938-1939, la route périphérique de l’îlot est construite.

La stigmatisation sociale permanente

Après 1948, commence l’administration du nouveau traitement antilépreux à Spinalonga ; ce traitement a des résultats impressionnants et permet la réinsertion sociale des patients dont la plupart peuvent retourner dans leurs lieux d’origine. A partir du milieu de l’année 1952, le gouvernement grec commence à promouvoir l’abolition de toutes les léproseries et la création d’un hôpital central à Athènes. Cependant, le retard dans la mise en œuvre de ces mesures entraîne de vives réactions de la part des patients, qui entament une grève de la faim en 1953.

Les lépreux parviennent finalement à échapper à l’isolement en 1957, mais leur réinsertion sociale est presque impossible en raison de la stigmatisation sociale. La société a appris à les abhorrer, et il n’y a pas de place pour eux parmi les « sains ». En fait, les sentiments de rejet qu’ils éprouvent après leur libération de Spinalonga et leur transfert au service anti-lépreux de Agia-Varvara sont si intenses que certains patients sont nostalgiques de la vie sur l’îlot. Là-bas, au moins, ils étaient protégés de la société qui les rejetait et les stigmatisait.

A noter que les lépreux, les « spinalonguites » (c’est eux qui s’appelaient comme ça) vivaient libres dans des maisons construites sur le terrain de l’hôpital à Agia-Varvara parce qu’ils voulaient conserver leur indépendance. Pourtant ils hésitaient entre deux modes, l’incarcération et le libéralisme. Maurice Born qui s’est fait des amis avec ces gens particulièrement avec Remoundakis raconte dans une interview que quand il a invité quelques amis lépreux à aller manger dans une taverne, il a fallu aller avant dans la taverne demander s’ils acceptaient que des lépreux viennent manger chez eux. « Ce soir-là, raconte Born, on a trainé jusqu’à 1 h du matin, eh bien le lendemain matin ils se sont faits engueuler comme des gamins parce qu’ils étaient rentrés tard, alors que théoriquement ils étaient tout à fait libres ».

Le documentaire « L’Ordre » de Jean-Daniel Pollet (1973)

Au début les recherches de Born étaient financées par l’Institut de l’Environnement de Paris mais après il s’est adressé aux laboratoires pharmaceutiques Sandoz pour pouvoir continuer son projet. Ne pouvant lui accorder une bourse pour des recherches à l’étranger, Michel Beirmann, qui le reçoit ─ écrivain, traducteur de Buzzati, chargé de la production des films médicaux ─ lui propose de développer un projet de film avec le réalisateur Jean-Daniel Pollet, dont les laboratoires ont produit Le Horla (d’après Maupassant) quelques années plus tôt. Sandoz mène alors une politique culturelle originale, destinée à fidéliser ses clients.

Pollet convainc Maurice Born, qui n’a jamais fait de cinéma, d’accepter la proposition de Beirmann, de poursuivre ses recherches et de le prévenir quand il sera prêt à tourner. En 1973 le documentaire L’Ordre a été préparé, tourné sur l’île de Spinalonga ainsi que dans la station antilépreuse de l’hôpital de Agia-Varvara présentant une interview unique de Remoundakis.

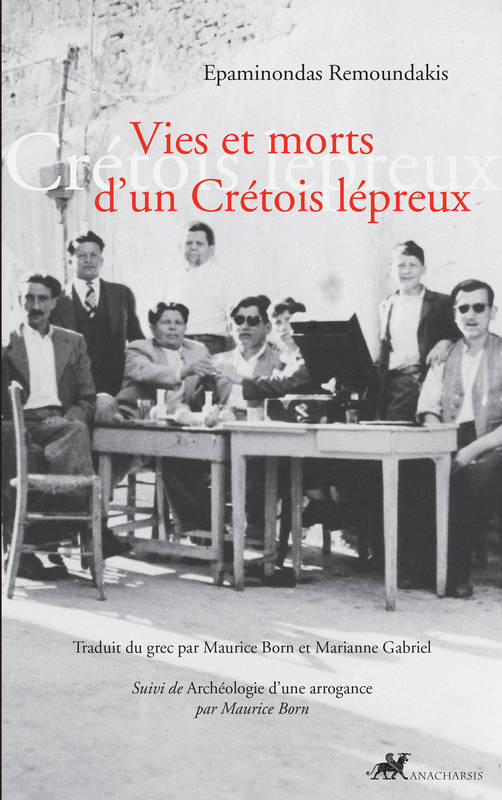

Le livre « Vies et morts d’un Crétois lépreux » de Épaminondas Remoundakis

En 2015 Born a publié un livre intitulé « Vies et morts d’un Crétois lépreux », basé sur les récits de Remoundakis qui avait enregistré en 1972 sur magnétophone l’histoire de sa vie parce que la lèpre l’avait privé de ses yeux et de ses mains et par conséquent il ne pouvait pas écrire. Soucieux de revendiquer l’existence pleine d’un homme normal, il témoigne ici de la totalité de sa vie et non de son seul destin de proscrit. Remoundakis raconte avec un talent virtuose sa jeunesse buissonnière, sa vie d’étudiant à Athènes, son arrestation, son quotidien sur l’île. À travers la mémoire des combats collectifs menés contre l’injustice et l’arbitraire, il nous convie à une traversée de l’histoire de la Grèce et nous renvoie aux grands récits des expériences concentrationnaires.

Le récit a été transcrit et traduit du grec par Maurice Born et Marianne Gabriel et il est suivi d’un essai d’anthropologie de la maladie par Maurice Born lui-même développant une réflexion historique et scientifique sur la lèpre et sur les images qu’elle a véhiculées au cours des siècles à travers le monde – de l’explication par la malédiction aux tâtonnements scientifiques jusqu’à l’époque actuelle où la maladie est presque entièrement jugulée. L’essai intitulé « Archéologie d’une arrogance » ouvre une réflexion sur les représentations de la maladie en général, sur la contagion, la peur, le refus, et les préjugés religieux ou idéologiques, qui vaut plus largement que le cas de Spinalonga.

La Grèce, deuxième patrie de Maurice Born

Born a écrit deux autres livres autour du sujet de Spinalonga et notamment L’Île aux lépreux chez Grasset (1979), puis La Chimère infectieuse chez l’Aire (1993). Born s’est également intéressé à l’histoire contemporaine de la Crète. En tant que collaborateur spécial du Musée historique de Crète, Maurice Born a mené des recherches approfondies dans les archives publiques et privées en France et dans son pays d’origine, la Suisse, à la recherche de documents relatifs à la Crète. Il est devenu membre de la Société d’études historiques crétoises (en grec : Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ).

Polyvalent et fin connaisseur de la langue grecque, il avait choisi comme résidence permanente depuis une dizaine d’années la ville de Neapoli, dans le département de Lasithi disant que la Grèce était sa deuxième patrie. En octobre 2019, il a été nommé citoyen d’honneur de la municipalité d’Agios Nikolaos pour ses multiples contributions. Il est décédé en 2020 à Auch, en France, après une longue maladie.

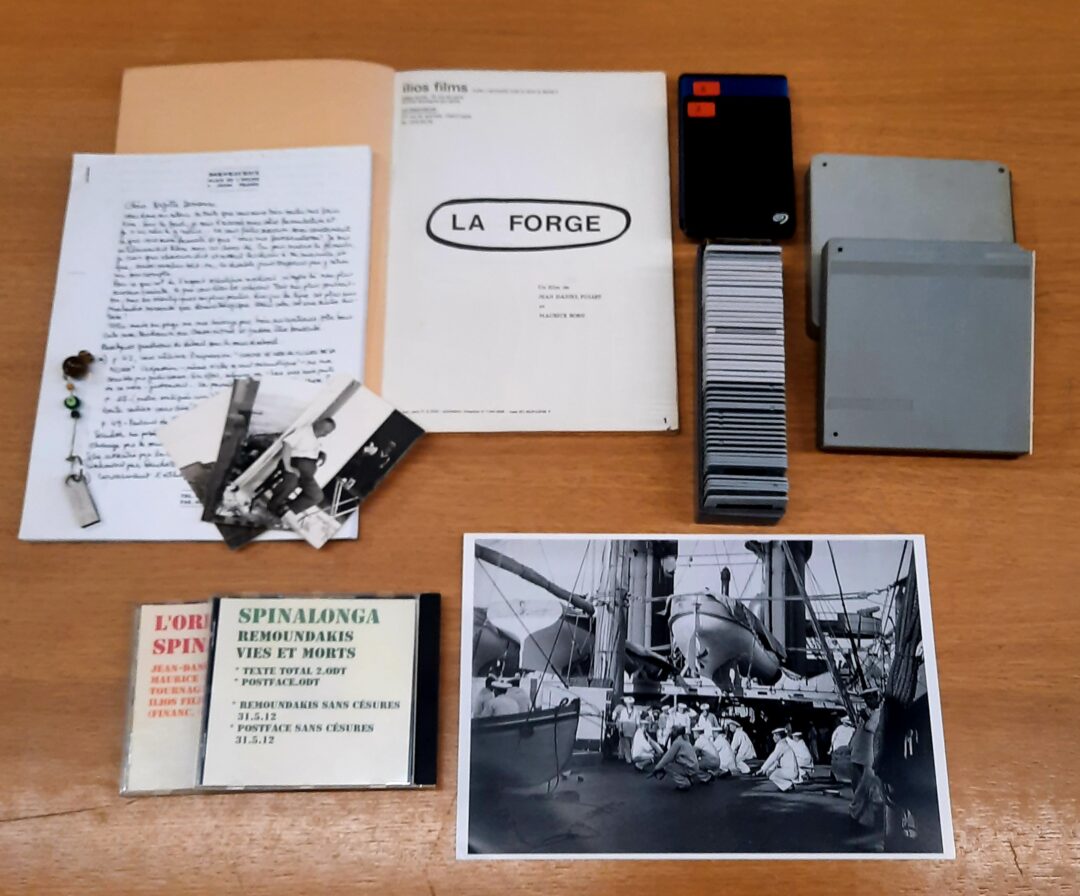

Les archives de Maurice Born ont été ajoutées aux collections d’archives de la Société d’études historiques crétoises (EKIM) en septembre 2021, grâce à un don de la famille de Maurice Born après son décès. Ces archives enrichissent les collections de l’EKIM au Musée historique de Crète d’une mine d’informations d’une grande importance documentaire et scientifique pour l’histoire contemporaine de la Crète en général, et pour l’histoire de l’île de Spinalonga en particulier.

Ioulia Elmatzoglou | GreceHebdo.gr

Sources principales

– Éphorie des Antiquités de Lassithi – Spinalonga worlds within walls

– Société d’études historiques crétoises (EKIM) – Archives Maurice Born

– Images de la Culture – La cinémathèque du documentaire – La boucle inachevée

– Blog des éditions Anacharsis – Vies et morts d’un Crétois lépreux

– A la recherche de Jean-Daniel Pollet – Maurice Born par Jean-Paul Fargier (19 octobre 2013) sur Débordements

– Université de Crète – Département d’histoire et d’archéologie section d’études orientales et africaines – Programme de maîtrise en turcologie – « Maladie, aide et politique sanitaire à Réthymnon au XIXe siècle : le cas des lépreux » par Maria Varoucha (Réthymnon, décembre 2003)

– Université de Crète – Faculté de Médecine programme de troisième cycle « Isolement et lèpre en Grèce au 20e siècle » par Nikolaos Demiris Médecin-Sciences de la santé (Héraklion, février 2018)

IE

TAGS: Grèce | histoire | Spinalonga