Odette Varon-Vassard est historienne et traductrice. Née à Athènes, elle a effectué des études d’Histoire et d’Archéologie à l’Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes [EKPA] et d’Histoire moderne à Paris IV (Sorbonne). Elle est docteure en Histoire Contemporaine de l’EKPA. Elle a aussi fait des études de langue et de traduction à l’Institut Français de Grèce. Elle a été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2006).

Ces recherches portent sur la Résistance à l’Occupation nazie, les organisations de jeunes, le Génocide des Juifs en Europe et spécialement en Grèce, la mémoire de la Shoah, la littérature concentrationnaire, et l’histoire de la diaspora sépharade. Elle a pris part à de nombreux Colloques Internationaux et a beaucoup publié sur ces sujets.

Elle a enseigné le cours de l’ « Histoire grecque » en tant que Professeure-Conseiller à l’Université Grecque Ouverte (2001-2017). Depuis 2011 elle dirige au Musée Juif de Grèce son propre séminaire sur : Le génocide des Juifs d’Europe : Histoire, mémoire, représentations. Elle enseigne également aux séminaires co-organisés par le Musée Juif et le Ministère de l’Éducation Nationale pour la formation des professeurs du secondaire à l’enseignement de la Shoah (depuis 2007). En outre, elle a collaboré avec de nombreuses institutions et universités internationales en donnant des conférences, tant en Grèce qu’à l’étranger (UNESCO, INALCO, Macquarie University, Sydney, Musée de la Diaspora, Tel Aviv, Sydney Jewish Museum).

Livres édités (en grec): La presse des Jeunes en Grèce 1941-1945 (éd. IAEN, 1987, 2 vols.) La maturation d’une génération. Jeunes hommes et jeunes femmes pendant l’Occupation et dans la Résistance (éd Hestia, 2009), L’émergence d’une mémoire difficile. Essais sur le génocide des Juifs (éd. Hestia, 2102, sec. éd. 2013). En février 2019 paraîtra son livre à Paris : Des Sépharades aux Juifs grecs. Histoire, mémoire, et identité (éd. Le Manuscrit, 2019).

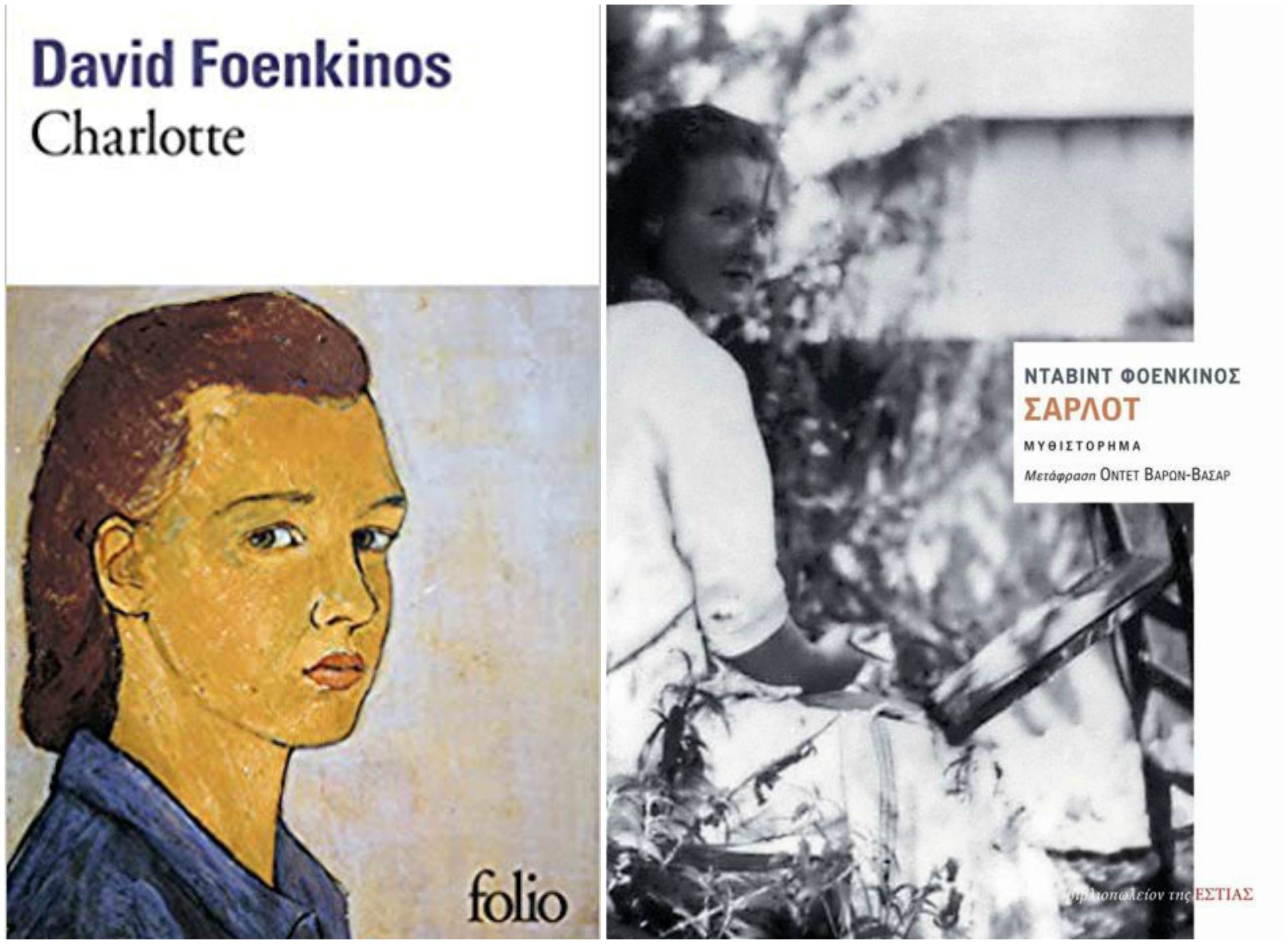

Elle a édité et dirigé la revue annuelle de traduction Métafrassi(1995-2007). Elle a traduit en grec, entre autres, des œuvres de Gustave Flaubert, Albert Cohen, Jean-François Lyotard, Tzvetan Todorov, Jorge Semprun. Plus récente traduction : Charlotte de David Foenkinos, éd. Hestia, Athènes, 2018.

GreceHebdo * a interviewé Odette Varon-Vassard sur l’histoire et les caractéristiques de la déportation des Juifs grecs à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier.

En 2002 les Ministres de l’Éducation du Conseil de l’Europe ont instauré un Jour de Mémoire pour l’extermination des Juifs d’Europe par le nazisme, en choisissant le 27 janvier, jour où en 1945 l’Armée soviétique découvre le camp d’Auschwitz-Birkenau, déjà abandonné par les Allemands, où se traînent environ 7 000 déportés dans un état misérable. Un parmi eux est Primo Lévi. Je souligne le fait que l’initiative était prise par des Ministres de l’Education, parce que c’est un sens primordial que la journée ne doit jamais perdre dans les commémorations officielles. La journée a été instaurée par une résolution du Conseil de l’Europe (2004). Celle-ci sera reprise en novembre 2005 par l’Assemblée générale des Nations Unies (résolution 60/7 du 21 novembre 2005) et c’est là qu’elle est devenue « Internationale ». À partir du moment où les crimes commis sont caractérisés comme « crimes contre l’humanité », leur commémoration doit être universelle et dépasser les frontières européennes. Le message dorénavant est universel.

Dès 2004, le gouvernement grec se rallie officiellement à cette résolution et le Ministère des Affaires étrangères (et pas le Ministère de l’Education) organise la première cérémonie en janvier 2004. A partir de cette date, chaque année, la Communauté Israélite d’Athènes organise, en partenariat avec la Périphérie de l’Attique, une cérémonie commémorative centrale à laquelle participent diverses autorités, notamment le maire de la ville et le ministre de l’Éducation, sans manquer d’y prononcer des discours relatifs à la signification de la journée.

Les dernières années la Communauté Israélite de Salonique, et d’autres plus petites communautés, organisent aussi leur propre cérémonie, toujours en partenariat avec les autorités locales (Périphérie, municipalité etc.) Cette année, le discours principal à Salonique le 27 Janvier 2019 sera prononcé par le Président de la République Hellénique, Monsieur Procopis Pavlopoulos. Si je ne m’abuse c’est la première fois qu’un Président de la République prononcera le discours principal. Ce fait souligne aussi la volonté de l’État grec de commémorer l’événement en rendant hommage à 60.000 citoyens Grecs de religion juive exterminés (dont 47 000 environ provenaient de la ville de Salonique).

Les toutes dernières années, la journée de la « Mémoire des victimes et des héros Grecs juifs de l’Holocauste » (comme elle est appelée officiellement en Grèce, je rappelle qu’en grec on utilise toujours le terme Holocauste) est aussi de plus en plus présente dans la société et dans les médias: émissions radiophoniques, débats sur les plateaux de la télévision publique, articles dans la presse quotidienne. En 2018 la Bibliothèque Nationale a consacré une semaine d’activités autour de l’événement (exposition, films, discours). Tout cela est très nouveau pour la Grèce.

Mais le domaine de l’éducation reste primordial. Pendant la première décennie très peu était entrepris dans les écoles. Les dernières années le Ministère de l’Éducation Nationale et des Religions envoie des circulaires par lesquelles il devient obligatoire de consacrer ce jour là une partie de la journée à l’enseignement de la Shoah et à son message pour les citoyens de demain. Un message contre tout racisme, tout discours de haine, de xénophobie et de violence. Contre aussi tout totalitarisme évidemment.

Dans votre livre L’émergence d’une mémoire difficile. Essais sur le Génocide des Juifs, vous établissez une certaine « géographie de la déportation » en Grèce, par rapport aux zones de l’occupation nazie, mais aussi par rapport aux origines des communautés juives en Grèce. Pourriez-vous développer ce sujet ?

L’application de la « solution finale » en Grèce a eu des résultats dévastateurs. La population des Juifs grecs en 1940 était aux alentours de 71 000 personnes, le nombre des victimes est environ 59 000, donc le pourcentage des pertes est proche de 83%. Mais toutes les communautés n’ont pas connu les mêmes pertes, il y a des variations importantes.

Pour approcher et mieux comprendre le génocide des Juifs grecs, il faut prendre en compte la réalité géographique de l’Occupation et examiner chaque région à part. C’est elle qui nous donne la clé de la compréhension de la déportation. La Grèce, après avoir résisté courageusement six mois durant à l’invasion de l’Italie, qui tentait sans succès d’envahir le pays par la frontière albanaise, a été finalement envahie par les Allemands, qui sont passés par la frontière yougoslave et sont arrivés en quelques semaines à Athènes, en avril 1941. Le pays s’est alors coupé en trois zones d’occupation : italienne, allemande et bulgare. La plus vaste était celle de l’occupation italienne (elle comportait essentiellement la Grèce centrale et celle du Sud, avec le Péloponnèse, les îles de la mer Ionienne et les Cyclades). Les Allemands ont conservé pour eux une surface beaucoup moins grande mais bien plus importante : la zone « Salonique-mer Egée », qui comportait la plus grande communauté juive de Grèce, celle de la ville de Salonique, point névralgique pour l’application de la « solution finale » en Grèce, quelques grandes îles de la mer Egée de l’Est, Chios et Lesvos, et notamment l’île de Crète en Egée du Sud, point stratégique pour la guerre.

La troisième zone d’occupation comportait la Macédoine de l’Est (à droite de Salonique) et la Thrace occidentale (qui était grecque), jusqu’à la frontière avec la Turquie. Cette zone, les Allemands l’ont concédée à leurs alliés, les Bulgares, en gardant pour eux juste la zone frontalière avec la Turquie.

Mais il y a également une différence culturelle à l’intérieur des communautés juives. Cette différence est liée aux deux grandes origines, bien distinctes, auxquelles appartenaient les communautés juives de Grèce : les plus anciennes étaient romaniotes, comme on appelait les Juifs installés dans l’Empire byzantin, qui pouvaient être là depuis l’époque grecque ancienne, et dont la langue était le grec. Ces communautés-là appartiennent aux plus anciennes communautés juives d’Europe.

Les communautés sépharades, fruit de l’expulsion d’Espagne en 1492, étaient établies dans des villes de l’Empire Ottoman, qui sont devenues grecques en 1912 avec l’entrée de l’armée grecque victorieuse (officiellement en 1913 par le Traité de Bucarest). La plus importante communauté était celle de Salonique, mais il y avait des communautés sépharades dans toutes les grandes villes de Macédoine, de Thessalie et de la Thrace. Les communautés romaniotes se trouvaient en Épire (Ioannina, Arta, Prévéza), en île d’Eubée (Halkida) et à Athènes (où beaucoup de sépharades saloniciens s’étaient aussi installés dans les années 1930). Dans les îles ioniennes (parmi lesquelles la plus grande communauté était celle de Corfou), il y avait des romaniotes et des Juifs italiens. Dans les grandes îles du Dodécanèse, Rhodes et Cos, cohabitaient des Sépharades et des Italiens (le Dodécanèse est devenu grec en 1948). En Crète et à Volos (en Thessalie), il y avait des Juifs romaniotes et des Juifs sépharades.

En liant les deux paramètres géographique et culturel, on arrive rapidement à la conclusion : ce sont les Sépharades de Macédoine et de Thrace qui se sont trouvés sous Occupation allemande ou bulgare, qui ont connu le sort le plus dur, étant les premiers déportés dès le printemps 1943. La déportation des Juifs grecs commence par la déportation de 4 200 Juifs sépharades de cette zone d’occupation, déportés par les Bulgares eux-mêmes et rendus aux nazis. Les pourcentages sont terribles dans ces communautés : 97%, 98%, 99%. Des communautés entières ont pratiquement disparu et elles ne se sont plus jamais reconstituées. Du camp de Treblinka où ils ont été déportés il n’y eut aucun survivant.

Si la référence à l’extermination des Juifs grecs se limite souvent au cas de Salonique, c’est notamment en raison de l’importance démographique mais aussi historique de cette communauté. Le rayonnement de la civilisation sépharade de Salonique et son prestige dans tout le bassin oriental de la Méditerranée, lui a donné le nom de « Madre de Israël » ou « Jérusalem des Balkans ». La communauté juive a été la communauté majoritaire de la ville jusqu’en 1922. En 1940 ils sont presque 49 000 sur les 250 000 habitants de Salonique. Environ 47 000 ont été déportés entre le 15 mars et le début d’août 1943. Si la déportation des autres communautés se faisait en une nuit, pour la déportation des saloniciens il fallu six mois. De mars 1943 à août de la même année, en 19 convois, la ville se vidait de ses Juifs. C’était très différent des rafles de Paris par exemple, où il fallait arriver à un certain nombre de déportés que les Allemands avaient demandé ou quand au début ils n’arrêtaient que les hommes. Ici le but était de déporter la communauté entière, les familles, avec les enfants, les vieux, les malades, tous. Une terrible machine nazie a déployé ces forces dans ce but. Elle a été aidée par des collaborateurs grecs (comme par exemple les réseaux de l’organisation fasciste et antisémite EEE, qui avait déjà commis un pogrom en 1931 à Salonique et qui avaient été innocentés) mais aussi à des collaborateurs qui tenaient des postes dans l’administration.

Seules 1 000 survivants sont revenus du camp d’Auschwitz Birkenau, des jeunes hommes et jeunes femmes qui n’avaient pas été tout de suite exterminés, mais qui avaient été choisis pour servir au travail. 1 000 autres avaient réussi à éviter la déportation, soit en fuyant la ville à temps pour se cacher ailleurs soit en joignant la Résistance.

Les communautés du reste de la Grèce et des îles ont été déportées de Mars à Juillet 1944: les déportations se sont déroulées à l’aube du 25 mars 1944 à Ioannina, à Athènes et dans les villes de Thessalie et du Sud de la Grèce. En juin en Crète et Corfou, en juillet Rhodes et Cos. Un mois avant la libération de Paris ils déportaient encore quelques milliers de Juifs de cette île lointaine. Cette dernière déportation illustre la folie dévastatrice des nazis. Seule exception dans cette liste noire : l’île de Zakynthos (Zante), où le maire et le métropolite ont refusé de livrer la liste des Juifs aux Nazis, la résistance a aidé les gens à se cacher dans les villages, et où, en conséquence, la déportation n’a jamais eu lieu. Deux autre plus petites exceptions Katerini et Karditsa où les quelques dizaines de Juifs d’étaient enfuis dans les villages alentour.

Le judaïsme romaniote, c’est-à-dire hellénophone, avec ses très anciennes communautés, a été, lui aussi, ravagé. L’ancienne communauté de Ioannina, ville emblématique du judaïsme romaniote, a perdu 90% de sa population. De même pour les villes de Arta et Préveza. A l’échelle de la Grèce, les nazis ont réussi leur pari. L’objectif de la « solution finale » a été atteint : la plupart des villes grecques n’avaient plus de Juifs.

La cohabitation séculaire des chrétiens et des juifs dans un espace commun a pris fin. Cette mixité a été détruite à jamais. En effet, pour les générations de Grecs de l’après-guerre, la présence juive dans la société est imperceptible. Extrêmement rétrécies et parfaitement assimilées, les communautés de l’après 1945 sont discrètes. Le sentiment général que Grec égale chrétien orthodoxe n’en est ainsi que plus fort. Manifestement, il reste encore du chemin à parcourir avant de voir la mémoire et l’histoire des Juifs grecs s’intégrer dans la conscience collective. Mais la route est déjà ouverte, comme on l’a déjà signalé.

Au delà de l’histoire de l’extermination, il y a aussi une histoire de survivance : pourriez vous nous parler du rôle de la Résistance dans le sauvetage des Juifs grecs ?

Il y a à peu près 12 000 Juifs grecs qui ont été sauvés sur les 71 000 (2 000 sont revenus des camps et les autres ont réussi à ne pas être déportés). Il y a alors une histoire de survie, grâce à laquelle il y a eu aussi la suite, la vie des Juifs grecs d’après la guerre. La moitié à peu près ont émigré déjà pour Israël ou les États-Unis dans les années ’40, mais ceux qui sont restés ont formé le noyau de la communauté d’après guerre. Aujourd’hui la population grecque juive compte environ 4 500 personnes.

Les Juifs persécutés avaient besoin d’aide pour être sauvés. En effet il y a eu certains Grecs, qui, au risque d’être exécutés sur le champ si ils étaient pris à cacher des Juifs, ils ont quand même commis cet acte de Résistance. Trois cent vingt sept Grecs chrétiens étaient honorés par Yad Vashem en tant que « Justes des Nations » jusqu’en 2016. Évidemment les gens qui ont aidé, soit en cachant ou en aidant à fuir des Juifs, soit en gardant un enfant avec eux, sont beaucoup plus nombreux. Je connais même par l’histoire de ma propre famille maternelle que ce n’est pas une seule personne qui aide une famille, il s’agit souvent d’une chaîne de personnes qui y participent. Les familles changaient souvent d’endroit, c’était une vraie odyssée de se cacher. Mais il faut rappeler qu’il s’agit d’une minorité, la grande majorité des Juifs grecs a péri dans les camps.

La Résistance a aussi joué un rôle important de deux façons. On doit dire d’emblée qu’en Grèce il n’y a pas eu de phénomène de « Résistance juive », c’est-à-dire des réseaux et organisations exclusivement juives qui ont pour but le sauvetage des Juifs persécutés, comme en Europe occidentale et en particulier en France. Par contre il y a eu des jeunes juifs qui se sont engagés dans les organisations de Résistance grecques. C’était la première façon d’aider ces jeunes Juifs à éviter la déportation et eux de lors côté offraient à la Résistance en risquant leur vies (environ 60 sont d’ailleurs morts aux combats).

Environ 650 jeunes hommes et jeunes filles se sont engagés, principalement dans les rangs de l’ΕLAS (« Armée grecque populaire de libération »), qui était la plus grande organisation de résistance armée de gauche. Parmi eux 400 étaient des Juifs de Salonique qui ont fui de justesse la déportation. Les autres 250 provenaient des autres communautés et se sont engagés après la capitulation de l’Italie, c’est-à-dire en septembre 1943.

L’EAM / ELAS (« Front National de Libération » / « Armée grecque Populaire de Libération ») est une organisation qui a joué également un rôle crucial dans le sauvetage et la fuite de 1 000 à 2 000 autres Juifs vers le Moyen-Orient au cours d’une opération menée en collaboration avec les services britanniques et l’organisation des Juifs en Palestine : des caïques (bateaux de pêche en bois) partaient clandestinement de l’île d’Eubée à destination de Smyrne. Acte crucial dans l’aventure du sauvetage, car à l’exception d’un seul caïque, les autres sont arrivés au Moyen Orient ou l’organisation juive les a reçus et conduits en Palestine. Ainsi l’île d’Eubée a pu non seulement protéger sa propre communauté romaniote des Juifs de Halkida (dont 50% a été sauvé) mais elle a aussi donné refuge à beaucoup d’autres Juifs persécutés, dont la plupart sont arrivés sains et saufs en Palestine.

Ceux qui ont pris le maquis ont été marqués par cette expérience de façon indélébile, comme tous les autres jeunes, et naturellement, cette expérience les a transformés. Ils ont été pétris avec un morceau de l’histoire grecque et ont identifié leur destin non plus aux Juifs persécutés, mais à ceux qui ont combattu le nazisme. L’ironie de l’histoire a voulu que les résistants aient été persécutés à leur tour dans la Grèce de l’après-guerre en tant que militants de la gauche et que beaucoup aient subi l’exil et les mêmes persécutions que leurs camarades. Dans les derniers prisonniers libérés de l’île de Makronissos il y a des communistes Juifs que l’État grec a « cédé » à l’État d’Israël en échange d’un monastère orthodoxe et sous condition qu’ils abandonnent leur nationalité grecque.

La problématique du silence et de l’émergence de la mémoire de la Shoah en Grèce est centrale dans votre livre. Dans un article vous expliquez que, même si le taux d’extermination des Juifs Grecs a été très élevé, « l’ère du silence » a duré beaucoup plus en Grèce par rapport aux pays européens occidentaux. Quels sont les éléments qui différencient le cas grec ?

Tous les pays n’ont pas suivi le même rythme dans la reconnaissance de cette mémoire. En Grèce cette mémoire a été plus lente à démarrer qu’aux pays occidentaux, où elle est déjà présente depuis la fin des années ’70. Même si les raisons ne sont pas les mêmes, elle a plutôt coincidé avec l’émergence de cette mémoire dans les pays de l’Est, où le silence était également opaque. Le livre de Imre Kertesz, Le refus, se réfère exactement à cela. Il y a plusieurs raisons pour cela, je tenterai d’en indiquer certaines.

La déportation de la communauté salonicienne, qui s’était déroulée dans l’indifférence et parfois même avec la participation de certaines autorités collaborationnistes, a fait peser une chape de culpabilité sur la ville. C’était une histoire lourde pour la ville, qui impliquait aussi l’usurpation de biens immobiliers que les survivants revenus ont eu beaucoup de mal à récupérer. Tout cela conduisait au silence.

Toutefois, il convient de souligner que le silence autour du génocide s’inscrit dans le silence total imposé sur l’ensemble de l’histoire des années 1940 en Grèce. Ce silence intégral – qui concernait prioritairement la mémoire de la guerre civile grecque – a duré jusqu’à la Métapolitefsi (1974). [1]

Pendant cette période, dans le récit officiel sur l’Occupation et la sanglante guerre civile qui l’a suivie (1946-1949) et qui s’est terminée avec la victoire du camp de la droite, la destruction des Juifs n’avait pas de place. De 1967 à 1974, la dictature des colonels a isolé le pays dans un provincialisme qui ne reconnaissait aucun Autre. La Grèce devait appartenir aux seuls Grecs chrétiens orthodoxes (Ελλάς – Ελλήνων – Χριστιανών, « La Grèce des Grecs chrétiens » selon le slogan de la dictature). Après la chute de ce régime et l’avènement de la démocratie, il a encore fallu du temps pour affronter l’histoire des années 1940. La Résistance n’a été reconnue en Grèce qu’en 1982, avec la prise du pouvoir par le Parti socialiste. Ce sont alors les souvenirs de la Résistance et de la guerre civile, traumatisme grec par excellence, qui ont envahi le terrain. Mais il faut rappeler qu’en France aussi la mémoire de la Résistance (qui était une mémoire héroïque) et des déportés politiques s’était construite et commémorée longtemps avant la mémoire de la Shoah, et pareil à d’autres pays. Cette mémoire s’était inscrite le lendemain de la guerre dans le récit national. Ainsi, durant la Métapolitefsi, qui a constitué une période de grande ouverture à plusieurs égards pour la société grecque, il n’y a guère eu de changement en ce qui concernait la mémoire du génocide des Juifs. Celui-ci restait encore invisible et n’a véritablement été abordé qu’à partir des années 1990.

L’histoire de la mémoire de la Shoah en Grèce se répartit donc schématiquement en trois périodes. La première est celle du silence et s’étend sur environ quarante-cinq ans (1945-1990). La seconde, de 1990-2004, est notamment marquée par l’émergence d’un intérêt exprimé surtout au sein des milieux académiques et de l’édition. C’est à cette époque qu’ont eu lieu les premiers colloques et journées d’études ainsi que l’édition des premiers témoignages de survivants en langue grecque.

La troisième période commence au milieu des années 2000 et arrive à aujourd’hui. C’est la vraie période du réveil de l’intérêt et de la prise de conscience de la part d’une grande partie de la société et de l’État. Elle se signale surtout par la prise d’initiatives, en matière de la mémoire de la Shoah, de la part de l’État ou des autorités municipales. Il faut admettre que depuis 2004 que la « Journée pour la mémoire des Victimes de l’Holocauste a été reconnue et commémorée, la Grèce a fait de grands pas vers la reconnaissance officielle de cette mémoire, tant dans le domaine de l’enseignement que pour ce qui est de la création de mémoriaux ou de la participation des autorités locales à diverses commémorations.

Je considère indispensable d’ajouter un mot pour une personnalité qui a joué un rôle prépondérant à la reconnaissance de la mémoire de la Shoah dans la ville de Salonique. Il s’agit de Monsieur Yannis Boutaris qui est maire de la ville depuis 2010 (son second mandat va finir en 2019). À part plusieurs autres initiatives, la Mairie de Salonique avec la collaboration de la Communauté Israélite ont lancé le projet de la fondation d’un « Musée de l’Holocauste » qui serait en même temps Centre de recherche et Centre éducatif. La fondation a été par ailleurs confirmée en janvier 2018 par un décret présidentiel.

Quand le projet sera accompli, un énorme pas sera franchi pour la ville de Salonique. Cette ville emblématique tant de l’épanouissement des sépharades pendant de longs siècles que de leur destruction, cette ville aussi du silence et de l’occultation, aura fait un pas significatif dans son devoir de mémoire pas seulement envers sa communauté juive mais surtout envers son propre passé. Et il n’y a que cette route qui mène à la connaissance de soi, sans laquelle on ne peut pas bâtir l’avenir. En même temps, le Mémorial inscrira la mémoire sépharade dans la mémoire de la Shoah, comblant ainsi un manque significatif dans cette mémoire qui sera enrichie.

Parmi plusieurs autres traductions, vous êtes aussi la traductrice des œuvres d’Albert Cohen. Votre dernier travail de traduction, le livre Charlotte de David Foenkinos, vient de paraitre en grec chez Hestia. Pourquoi ces choix ?

L’oeuvre d’Albert Cohen a été pour moi une révélation quand je l’ai découverte aux années 1980. Au-delà des qualités incontestables de cette œuvre qui ont donné à son auteur le prix de l’Académie française en 1968 pour Belle du Seigneur, elle représente aussi la première œuvre littéraire qui met en avant les Juifs méditerranéens (avec les personnages des Valeureux) et le conflit identitaire du jeune Juif attiré par l’Occident (qui est Solal). Située à Céphalonie, elle est inspirée par les expériences de l’auteur, née dans une famille juive de Corfou. J’étais fascinée par cette œuvre et de 1990 à 1994 j’ai traduit et en grec les deux romans des années 1930, Solal et Mangeclous sur lesquels j’ai aussi beaucoup écrit.

Charlotte de David Foenkinos était une proposition de ma maison d’édition grecque, Hestia. J’ai immédiatement accepté, parce que ce « roman » si spécial m’a beaucoup touché. L’écrivain raconte l’histoire de la peintre juive-allemande de Berlin Charlotte Salomon qui est morte en déportation à ses 26 ans et enceinte. Tout en construisant son livre rien qu’avec des éléments réels, car il a mené de longues recherches, il réussit à créer une Charlotte en chair et en os, un personnage vraiment poignant. Et c’est à juste titre que le livre, qui a rencontré un énorme succès et a remporté différents prix, s’intitule roman. En tant que traductrice j’ai relevé le défi de traduire son écriture très spéciale, car tout en étant de la prose le texte donne l’impression d’un poème, comme il commence chaque nouvelle phrase à la ligne. D’ailleurs l’écrivain a expliqué que c’était la seule façon pour réussir à écrire cette œuvre. Je trouve spécialement intéressant le fait qu’une œuvre qui constitue aujourd’hui un chef d’œuvre de l’art sur la Shoah (car c’est ainsi qu’est caractérisée l’oeuvre de Charlotte Salomon) et de là une pierre angulaire dans l’édifice de la mémoire culturelle de la Shoah, inspire une autre oeuvre, littéraire cette fois, qui s’inscrit à son tour dans cette même mémoire culturelle.

Votre livre Des Sépharades aux Juifs grecs. Histoire, mémoire et identité paraîtra ces jours là en France aux éditions Le Manuscrit. Pourriez-vous nous parler un peu de cette démarche ?

En effet, en février 2019 paraîtra mon livre à Paris sur un sujet relativement peu connu en France jusqu’à présent, mais pour lequel l’intérêt augmente. Il s’agit d’un recueil de huit études autonomes qui concernent deux problématiques majeures sur lesquelles je travaille depuis longtemps : la première concerne l’arrivée et l’installation des Sépharades après leur expulsion d’Espagne dans des villes de l’Empire Ottoman qui deviendront grecques au début du XXème siècle. Je retrace leur histoire dans les grandes lignes, surtout celle de la communauté la plus importante, celle de la ville de Salonique et j’y approfondis les mutations de leur identité. Une suite d’acculturations marque cette période de longue durée de la fin du XVème s. jusqu’au milieu du XXème siècle, lorsque la barbarie nazie va mettre une fin atroce à tout ça.

Le second fil conducteur est celui de la Shoah en Grèce et de sa mémoire. A travers trois exemples j’essaye d’aborder les trois sorts possibles pour les Juifs pendant l’Occupation. Lisa Pinhas, la survivante salonicienne d’Auschwitz, qui a écrit son livre en français (Récit de l’enfer, éd. Le Manuscrit, 2016) appartient à l’énorme majorité qui a été déportée mais aussi aux quelques jeunes gens qui ont survécu. Andréas Séphiha, adolescent salonicien, a traversé la période en se cachant avec sa famille. Moissis Mikhail Bourlas a fait le choix de s’engager dans la Résistance et a eu la chance de survivre. La relation complexe de la Résistance et des Juifs grecs constitue l’objet d’un chapitre à part. Le dernier chapitre est consacré à la mémoire de la Shoah qui émerge en Grèce et se construit les dernières années après une longue occultation.

Sans prétendre à embrasser dans son ensemble la si riche histoire de ces Sépharades devenus Juifs grecs, ces études constituent les jalons de mon propre cheminement dans ce champ de recherche –c’est pourquoi Albert Cohen ne pouvait pas être absent- et sont le fruit de mes collaborations en France. Je me sens donc redevable aux collègues qui m’ont permis pendant toutes ces années de développer ces sujets au cours de nos échanges, ainsi qu’aux éditions Le Manuscrit qui ont tout de suite accepté ma proposition d’édition.

[1] Métapolitefsi signifie changement du régime ; ce terme a servi à désigner l’époque qui a suivi la chute de la dictature et l’avènement de la démocratie.

* Entretien accordé à Magdalini Varoucha

M.V.